REACTIVACIÓN ECONÓMICA: EL RETO DE UN CAMBIO ESTRUCTURAL

RICARDO BONILLA GONZÁLES

exministro de Hacienda y crédito público

JORGE CORONEL LÓPEZ

asesor del ministro de Hacienda

Diciembre 2024, Edición 374.

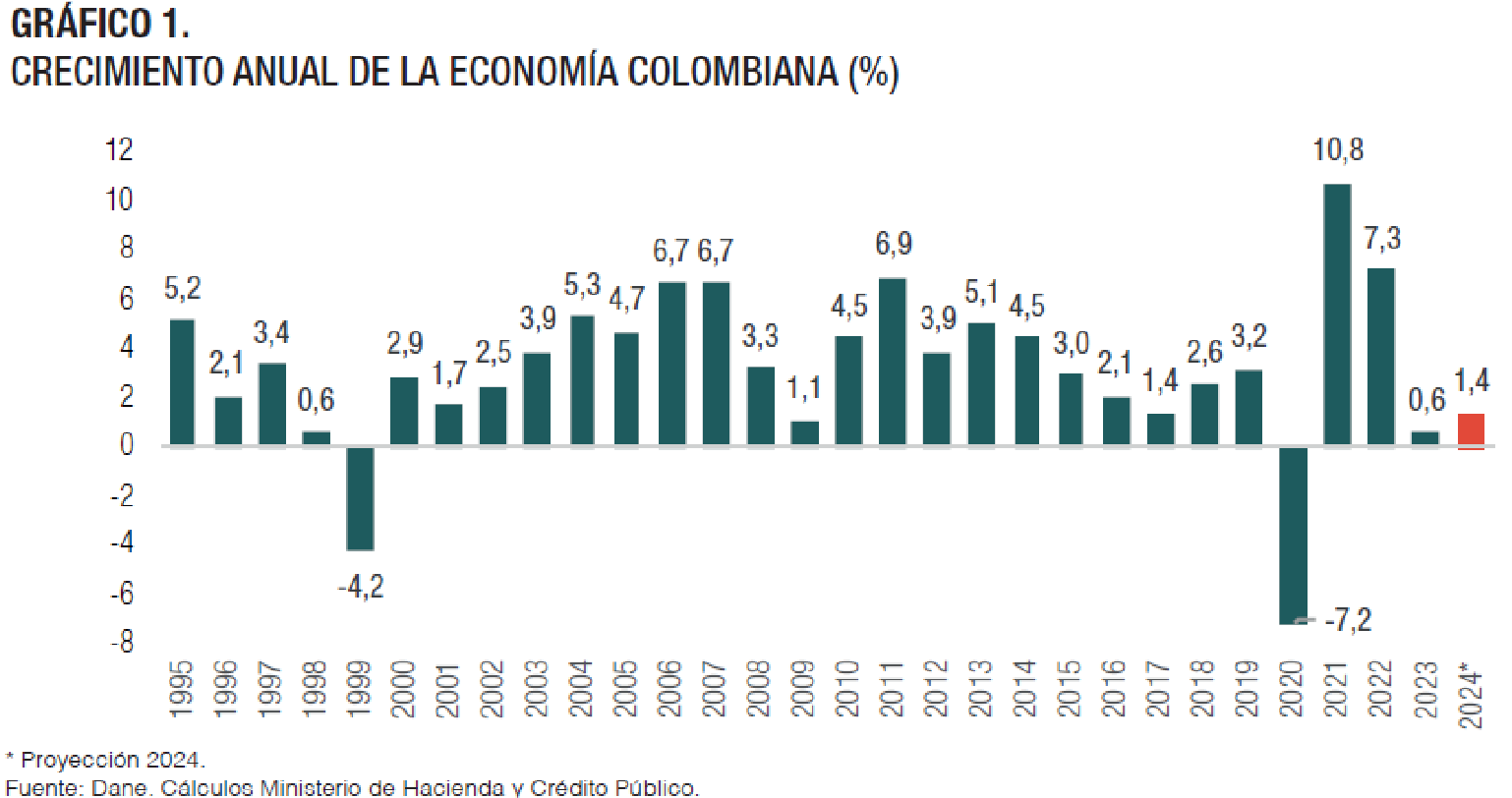

En medio de una economía que creció apenas un 1,4 % en el primer semestre de 2024, Colombia enfrenta un desafío histórico: reactivar su dinamismo económico sin recurrir a herramientas tradicionales como el endeudamiento masivo. Según el Gobierno el país puede replantear su enfoque de desarrollo para alcanzar metas sostenibles y el reto está en combinar reindustrialización, reducción de desigualdades y adaptación a restricciones fiscales.

EL TÉRMINO REACTIVACIÓN hace referencia a la idea de volver a recuperar la senda del crecimiento económico. La reactivación está relacionada con la necesidad apremiante de recuperar los niveles de producción perdidos por efectos de alguna crisis. Recuperar dicho nivel de actividad económica requiere ejecutar acciones que impulsen a los sectores económicos y permitan alcanzar mejores tasas de crecimiento económico.

Todo proceso de reactivación implica el diseño e implementación de estrategias que redunden en mayor producción. La reactivación económica se justifica por la existencia de crisis, recesiones o desaceleración de la actividad productiva, que traen consigo la pérdida de empleos y la reducción de la inversión. El debate sobre la reactivación generalmente se promueve cuando la economía refleja, casi que intempestivamente, una caída abrupta de la producción y un aumento del desempleo.

Naturalmente que habrá muchas posibilidades para salir de las crisis y provocar la reactivación económica; pero el desafío está en identificar bien los problemas para diseñar las mejores acciones de política. En otras palabras, si el fin último de toda reactivación es mejorar el crecimiento económico ¿qué tanto interesan los medios utilizados para alcanzar dicho objetivo y provocar otros ajustes en la economía?

Contexto y razones para la reactivación de la economía

Toda reactivación representa una oportunidad para provocar ajustes en la estructura productiva, es decir, la reactivación puede ser una oportunidad, no sólo para crecer más, sino para pensar en superar situaciones de pobreza, reducir desigualdades, mejorar la calidad del empleo y reindustrializar el país en función de actividades menos contaminantes.

—–

Hay que tener en cuenta que toda reactivación obviamente requiere de un buen diagnóstico sobre el modelo económico para poder comprender, no sólo las causas y los efectos de las crisis, sino las limitaciones del modelo.

—–

Este planteamiento confronta la idea descrita antes y comúnmente aceptada sobre reactivación. Obligarse a hablar de reactivación teniendo en cuenta estos asuntos, e incluirlos también entre los objetivos, convierte a cualquier propuesta reactivadora en todo un desafío.

Generalmente el afán por salir de las crisis o superar las recesiones conduce, en la mayoría de los casos, a tomar decisiones sobre sectores que rápidamente podrían impulsar la economía, despreciando los costos de la reactivación, la pertinencia histórica de los sectores y sin valorar los efectos negativos que dicha reactivación pueda tener en materia ambiental o social.

En otras palabras y encuadrando este planteamiento en un análisis de fines y medios, lo que ocurre es que la necesidad de superar las crisis conlleva a que tome mayor relevancia el fin –crecimiento económico– sin interesar demasiado los medios.

Por ejemplo, en las últimas tres décadas la economía colombiana ha experimentado dos recesiones, en 1999 cuando la producción se contrajo 4,2 % y en 2020 cuando la pandemia produjo una fuerte contracción de 7,2 %. Justamente esta crisis del Covid-19, que se ha extendido por tres años, es la que exige actualmente un plan de reactivación económica. Pero conviene señalar que la pandemia se inscribió dentro de un contexto económico y se produjo en un momento cuando la economía venía trazando cierta trayectoria.

Hay que tener en cuenta que toda reactivación obviamente requiere de un buen diagnóstico sobre el modelo económico para poder comprender, no sólo las causas y los efectos de las crisis, sino las limitaciones del modelo, pues en la superación de dichas limitaciones existe espacio para proponer elementos del plan de reactivación. Bonilla (2021, págs. 38-39) afirma que las propuestas de los gobiernos en el último medio siglo justamente no han tenido en cuenta las limitaciones del modelo de desarrollo al momento de proponer planes de reactivación, pues sólo se han remitido a hipotéticas bondades de sus ajustes, incluso, denominando locomotoras del desarrollo a sectores generado-res de gases efecto invernadero y altamente contaminantes.

Esta consideración conduce a plantear los siguientes interrogantes: ¿Qué tipo de reactivación requiere la economía colombiana? ¿Hacia dónde se deben orientar las acciones? ¿Qué sectores deben ser priorizados en la reactivación? ¿Cuáles pueden ser las fuentes de financiamiento?

Para responder dichas inquietudes es necesario ubicar el contexto de la crisis económica generada por el Covid-19. Habrá quienes la consideren un hecho aislado y una situación que simplemente se produjo en un momento específico y que provocó serios desajustes en las actividades económicas. Pero, otra interpretación podría llevar a reconocer que la pandemia acentuó un proceso de desaceleración económica que afrontaba el país, por lo menos, desde la crisis financiera global de 2008-2009, cuando la economía pasó de crecer 6,7 % en 2007 a 1,1 % en 2009. Sin duda son dos lecturas muy distintas sobre el mismo fenómeno, la primera aísla la historia, el con-texto y las limitaciones del sistema; mientras que la segunda hace todo lo contrario y enfatiza en el agotamiento del modelo.

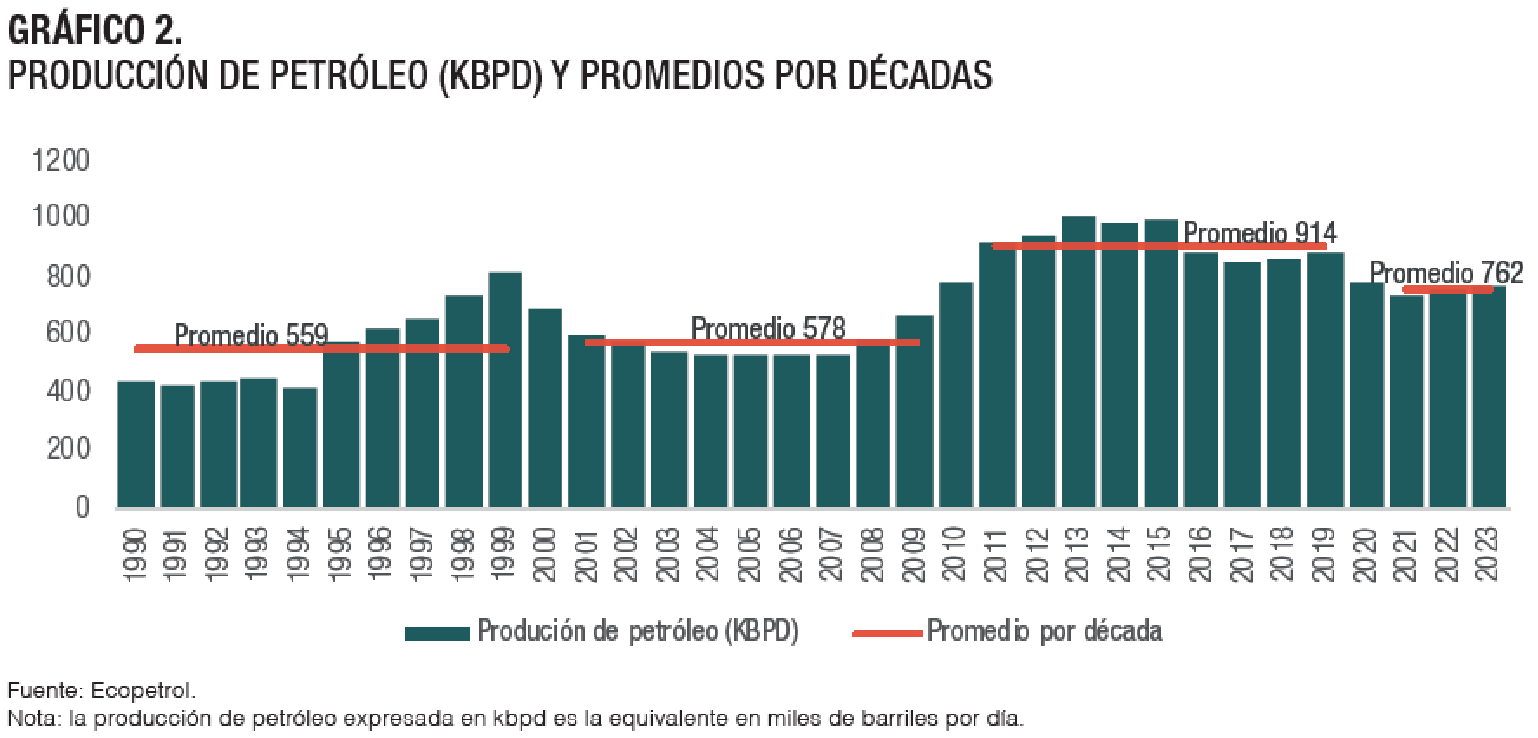

La reactivación promovida para superar la crisis financiera global de 2008-2009 no produjo transformaciones en la actividad productiva y el crecimiento logrado no se pudo sostener en el tiempo, al contrario, resultó débil y altamente dependiente del sector minero-energético. Los datos revelan que las actividades económicas se inclinaron hacia los sectores extractivos debido al comportamiento del precio internacional de las materias primas energéticas.

—–

La reactivación promovida para superar la crisis financiera global de 2008-2009 no produjo transformaciones en la actividad productiva y el crecimiento logrado no se pudo sostener en el tiempo, al contrario, resultó débil y altamente dependiente del sector minero-energético.

—–

En consecuencia, la política de reactivación promovida no permitió diversificar la economía, tampoco estuvo orientada hacia la reindustrialización y no tuvo en cuenta el cambio climático. Es decir, se perdió la oportunidad de reactivar la economía a través de la promoción de nuevos sectores económicos y por esa razón la economía cayó en las tradicionales actividades extractivas. Bonilla (2024, pág. 364) plantea que una de las consecuencias deriva-das de esta situación tiene que ver con el hecho de que la economía empezó a gravitar sobre la minería y se creó el mito de que Colombia era un país petrolero, cuando las reservas proba-das llevan décadas manteniéndose alrededor de siete (7) años.

Bonilla (2024, págs. 321-322) demuestra que los resultados económicos de la década 2004-2014 se explican por el comportamiento del sector minero energético, especialmente, por el precio de las materias primas, en particular, por el precio del petróleo. Con la llegada de la crisis financiera global, dicho preció cayó de US$143 a US$36 por barril entre mediados de 2008 y enero de 2009; sin embargo, el precio se volvió a recuperar rápidamente alcanzando US$120 por barril a mediados de 2011, para luego permanecer oscilando entre US$100 y US$120 por barril en el resto de la década.

De hecho, el comportamiento internacional del precio del petróleo incentivó su mayor producción y desde 2008 el presidente de Ecopetrol envió el mensaje de que el país avanzaría hacia la meta de producción del millón de barriles diarios, la cual se lograría en el 2015 (Gutiérrez, 2008). El mensaje que se estaba enviando quería reflejar una especie de solidez y liquidez a costa de aumentar la producción petrolera. Los datos de producción son evidentes y sin duda, hubo un incentivo para hacer crecer la producción tras el comportamiento del precio internacional, es decir, la producción termina repuntando por lo que se conoce como un choque externo y no por razones de más hallazgos de nuevos pozos (Bonilla, 2024, págs. 322-323).

Si se analiza la reactivación de la crisis de finales de los noventa se encuentra que el conjunto de políticas aplicadas estuvo orientado por la idea de reducir la intervención del Estado, aumentar el recaudo con la creación del gravamen a los movimientos financieros e incrementar el financiamiento público a partir de las privatizaciones.

Echavarría (2001, pág. 95) planteó que las privatizaciones se convirtieron en un mecanismo de financiación del “hueco” fiscal del Gobierno Nacional y se proyectó que para 1999 deberían cubrir cerca del 50 % del déficit fiscal. Los recursos obtenidos por las privatizaciones de las empresas de carbón, energía y financie-ras ayudaron a financiar cerca del 45 % del hueco fiscal de la época, según Echavarría (2001, pág. 94). También sostuvo que la reactivación fue posible gracias al acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), diseña-do para lograr un equilibrio externo y un crecimiento del PIB de 5 %. La situación económica y el nivel del conflicto armado llevaron a redefinir el plan de privatizaciones que se había establecido desde 1991.

Tras la crisis económica de 1999, el Gobierno Nacional firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) donde se redefinió el cronograma de privatizaciones, principalmente porque el conflicto armado había entrado en una fase que mantenía en permanente confrontación a los grupos armados y se presentaron además una serie de atentados contra puntos estratégicos, como la red de energía y el sistema de oleoductos, además de otros hechos (Bonilla, 2024, pág. 341).

A manera de síntesis, las reactivaciones de las últimas dos crisis antes del Covid-19 recurrieron al mecanismo de la deuda y las privatizaciones como instrumento de financiamiento. Los fondos obtenidos por dichas fuentes, entre otras, fueron destinados a los sectores con mejor posición relativa dentro del conjunto de la economía, ya sea por su efecto multiplicador, como la construcción en la crisis de finales de los noventa, o por su efecto precio, como el sector minero-energético en la crisis financiera global. Conviene destacar que en ambos casos no hubo un proceso de reactivación pensando en transiciones económicas, productivas o energéticas.

Estrategias de reactivación

Dado el contexto histórico señalado y reconociendo la necesidad de adoptar políticas que detengan el cambio climático, el Gobierno del presidente Gustavo Petro (2022-2026) ha propuesto avanzar en las transiciones energética y productiva. El objetivo es reactivar la economía y recobrar la senda de crecimiento, pero a través de sectores que no resulten altamente contaminantes y mediante acciones que hagan girar la estructura económica hacia dinámicas menos dependientes del extractivismo y buscando mayor inclusión social.

No siendo menor el desafío planteado, el Gobierno también ha reconocido que la economía colombiana viene viviendo un proceso de desindustrialización desde finales del siglo XX, especialmente, en sus últimas dos décadas. Si se toma en consideración este hecho, entonces la estrategia de reactivación debería incluir un componente de reindustrialización que, sin duda, requiere un enfoque muy disiento al acontecido en el siglo pasado.

—–

La reactivación económica se justifica por la existencia de crisis, recesiones o desaceleración de la actividad productiva, que traen consigo la pérdida de empleos y la reducción de la inversión.

—–

En este orden de ideas, algunas de las estrategias de reactivación propuestas por el Gobierno y en ejecución son:

1. Política de reindustrialización.

El Departamento Nacional de Planeación (2023, pág. 12) definió la reindustrialización como el proceso de transformación del sector productivo, tanto de bienes como de servicios, con el fin de enfrentar los retos del cambio climático, el acelerado cambio tecnológico y el entorno geopolítico cambiante. El objetivo de la política de reindustrialización es aumentar la generación de valor agregado para transitar de una economía dependiente de las actividades extractivas a una economía del conocimiento, sostenible e incluyente y que contribuya al desarrollo territorial y al cierre de brechas en materia de productividad (Departamento Nacional de Planeación – DNP, 2023, pág. 114).

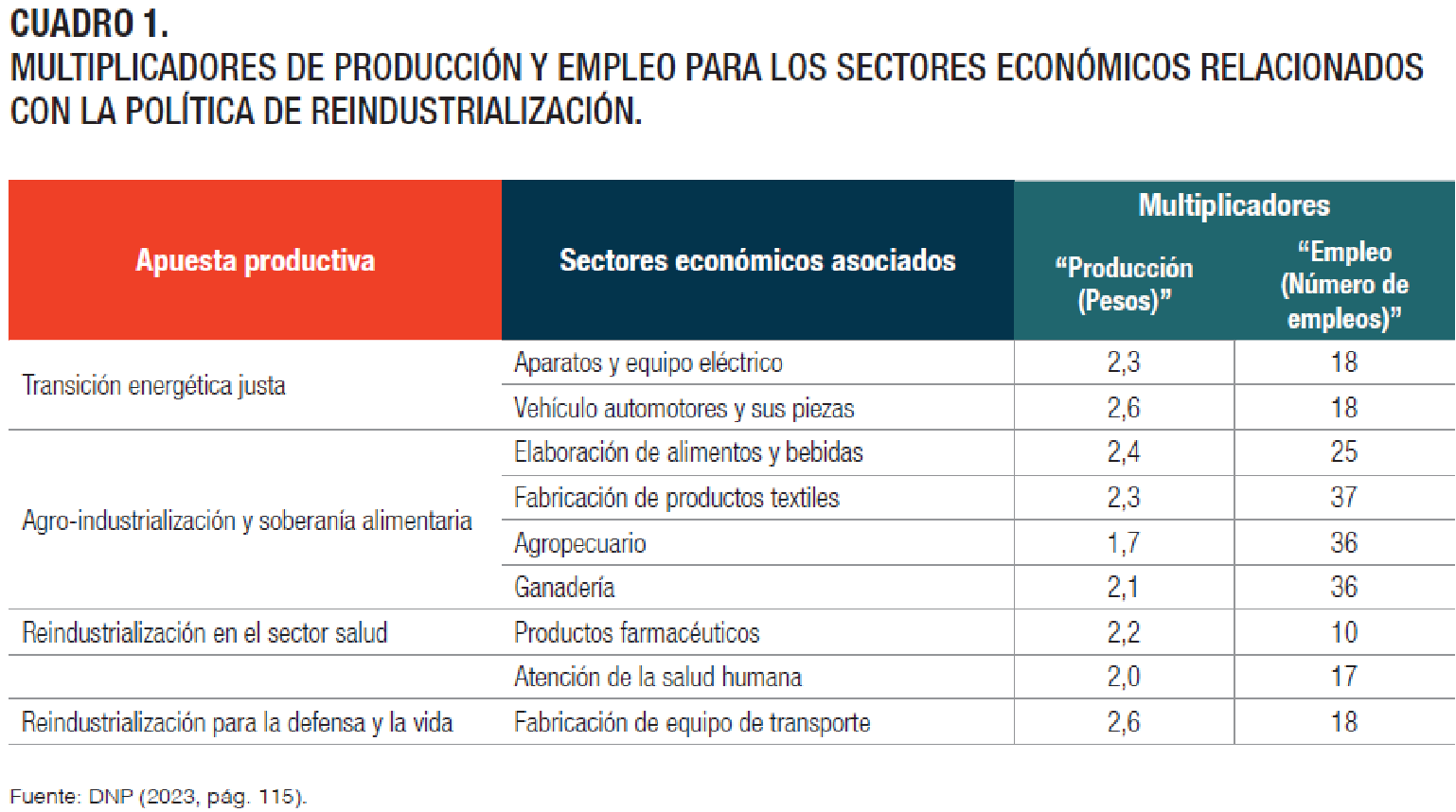

Para ello, se identificaron las apuestas productivas con sus respectivos sectores económicos y se estimaron los multiplicadores de producción y empleo (Cuadro 1). Según dichas estimaciones, por cada peso invertido en los sectores identificados, la producción total de la economía aumenta entre $1.7 y $2.6 pesos, mientras que por cada mil millones de pesos de aumento en la producción en dichos sectores, se generan entre 10 y 37 empleos adicionales en la economía.

Naturalmente que la reindustrialización que requiere la economía colombiana para este siglo XXI no será semejante a la registra-da durante el siglo XX. Las estrategias de protección utilizadas otrora difícilmente podrán volver a servir como instrumentos de promoción en un mundo globalizado y abierto al comercio.

El debate reactivación-reindustrialización- cambio climático, tiene que abrir nuevas acciones de política ya que la energía requerida para mover las plantas de producción a partir de carbón y otros combustibles, cada vez tienen menos vida útil. El mismo proceso de descarbonización es una fase de la reindustrialización y representa un paso importante para el cambio climático, pero estas decisiones implican asuntos de ordenamiento territorial y vincula distintos niveles de competencia de entidades del Estado. La frase con la que Ospina Vásquez (1979, pág. 543) termina su libro podría servir como insumo para orientar los debates sobre la reindustrialización:

Ya está bien avanzado el proceso de nuestra industrialización, ya es cosa sumamente difícil volver atrás, pero no podríamos decir, con razonable precisión y certeza, en términos de nuestra vida económica o del conjunto de nuestro desarrollo, por qué seguimos ese camino, a dónde nos lleva, si nos conviene o si nos perjudica.

2. Pacto por el Crédito.

Es otra de las estrategias para impulsar la reactivación económica y fue resultado de un diálogo entre el Gobierno Nacional y el sector privado, particularmente, el sector financiero. El objetivo es lograr aumentar en $55 billones de pesos los desembolsos a dichos sectores dentro de un plazo de 18 meses. El acuerdo construido conjuntamente condujo a definir cinco sectores estratégicos:

- Vivienda e infraestructura

- Agropecuario

- Manufactura y transición energética

- Turismo

- Economía popular

El Pacto por el Crédito se inició en septiembre de 2024 y durante el primer mes se desembolsaron $10.6 billones de pesos en los cinco sectores estratégicos, de los cuales $9.2 billones estuvieron destinados a tres de ellos: manufactura ($6.7 billones), vivienda ($2.2 billones) y turismo (0.3 billones).

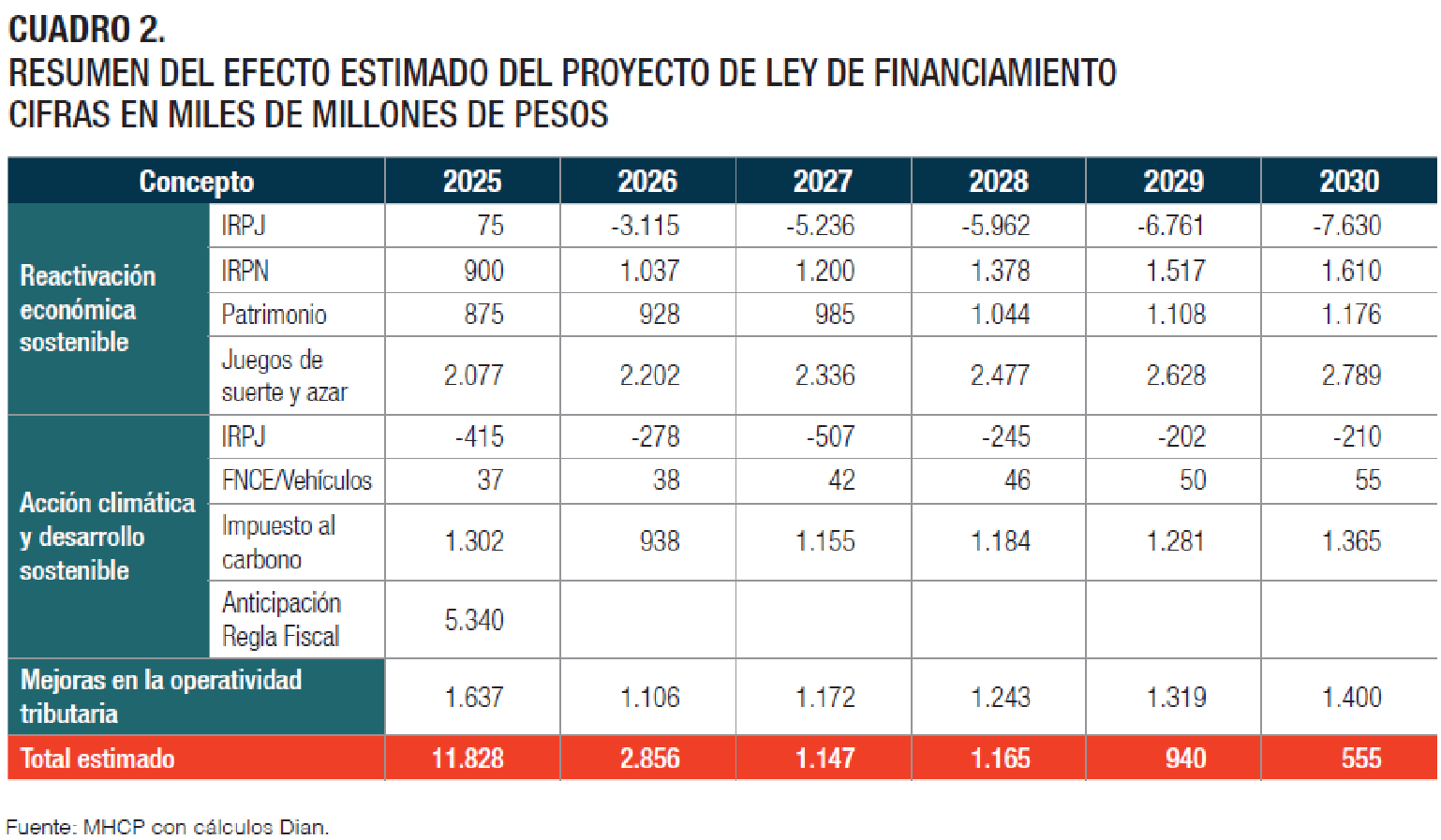

3. Proyecto de ley de financiamiento.

En los últimos dos años la economía colombiana registró desbalances macroeconómicos, no sólo por los impactos de la pandemia, sino por decisiones deliberadas de política. Por ejemplo, entre 2019 y 2020 se produjo un aumento en los niveles de deuda (de 48 % a 61 % del PIB), correspondiente a la firma de créditos que, además, fueron contratados para pagar en el corto plazo (2024-2025).

Además, durante la pandemia se tomó la decisión de congelar los precios de los combustibles y de la energía, éste último median-te la creación del mecanismo opción tarifaria. La decisión terminó provocando el déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC) y el encarecimiento de las facturas de energía por el cobro de los respectivos saldo o valores diferenciales dejados de cobrar.

—–

Naturalmente que habrá muchas posibilidades para salir de las crisis y provocar la reactivación económica; pero el desafío está en identificar bien los problemas para diseñar las mejores acciones de política.

—–

En la práctica, las decisiones tomadas en el marco de la pandemia provocaron un salto económico en 2021 y la economía pasó de -7,2 % en 2020 a 10,8 % en 2021. Sin embargo, dicha “reactivación” fue producto del mayor endeudamiento y de la inyección de recursos a la economía de forma subsidiaria, los cuales no tuvieron el efecto de multiplicar la inversión, ni de garantizar la sostenibilidad de ingresos en el tiempo, por tal razón, fueron medidas que sentaron las bases para el aterrizaje forzoso ocurrido en 2023, cuando creció 0,6 %, con su correspondiente faltante de ingresos por la inflexibilidad que genera la deuda.

Adicionalmente, el cupo de endeudamiento autorizado al Gobierno anterior fue US14.000 millones, pero se endeudó en US12.000 millones adicionales por fuera de dicho cupo mediante el decreto de emergencia. Por esta razón, el actual Gobierno tuvo que sincerar la deuda, ya que aquello que está por fuera del cupo se paga, pero no libera espacio de endeudamiento. Sincerar la deuda significó tramitar una ley de endeudamiento para incluir lo que estaba por fuera. Con esto queda claro que el Gobierno no ha endeudado más a la nación y que este mecanismo difícilmente puede ser utilizado por el nivel en que se encuentra.

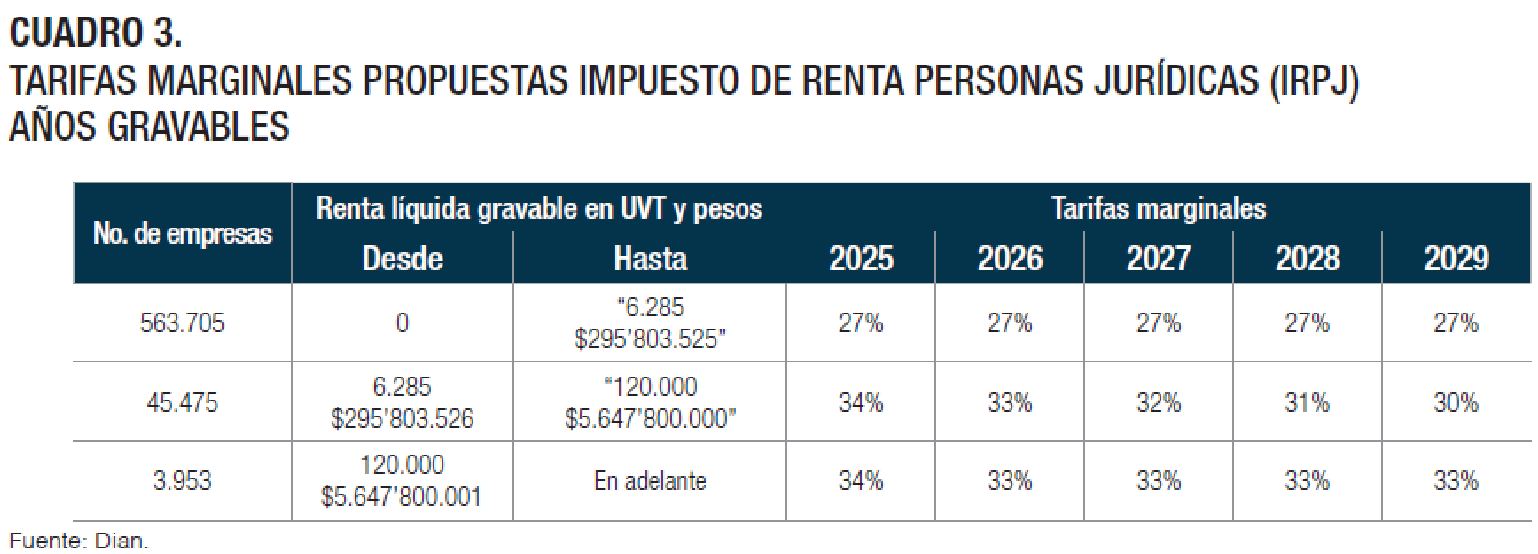

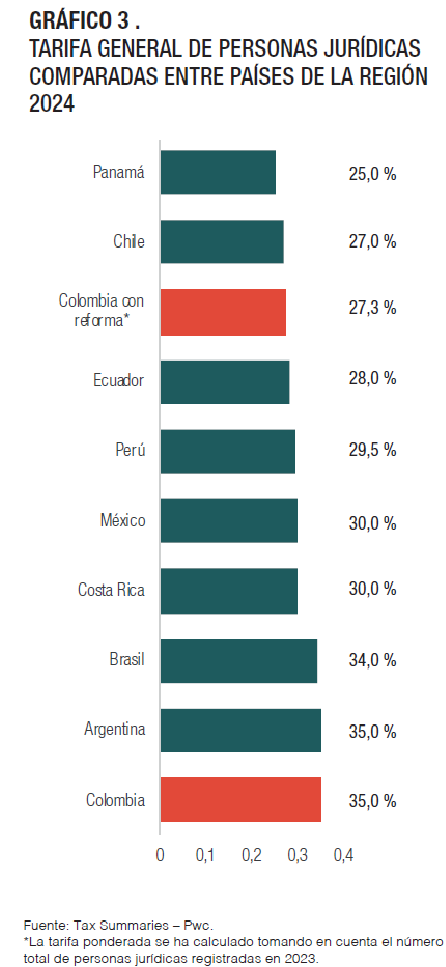

La propuesta de reducir las tarifas margina-les del Impuesto sobre la Renta para Personas Jurídicas (IRPJ), busca promover un entorno productivo más competitivo para las empresas, favorecer la equidad tributaria y acercarse al promedio regional, en cumplimiento de las orientaciones de la OCDE (gráfico 3).

Además, se tuvo en cuenta que las em-presas más pequeñas enfrentan una carga tributaria proporcionalmente mayor que las grandes, generando una disparidad que pone de manifiesto la falta de equidad vertical en el sistema tributario, donde aquellos con menor capacidad contributiva terminan asumiendo una mayor presión fiscal. De esta manera, se busca fortalecer la equidad vertical y promover un entorno fiscal más progresivo y equilibra-do. Esta propuesta demuestra que es posible tomar decisiones de política económica con el objetivo de reactivar la economía, al tiempo que busca corregir inequidades o ajustar disparidades.

4. Inflación y tasa de interés.

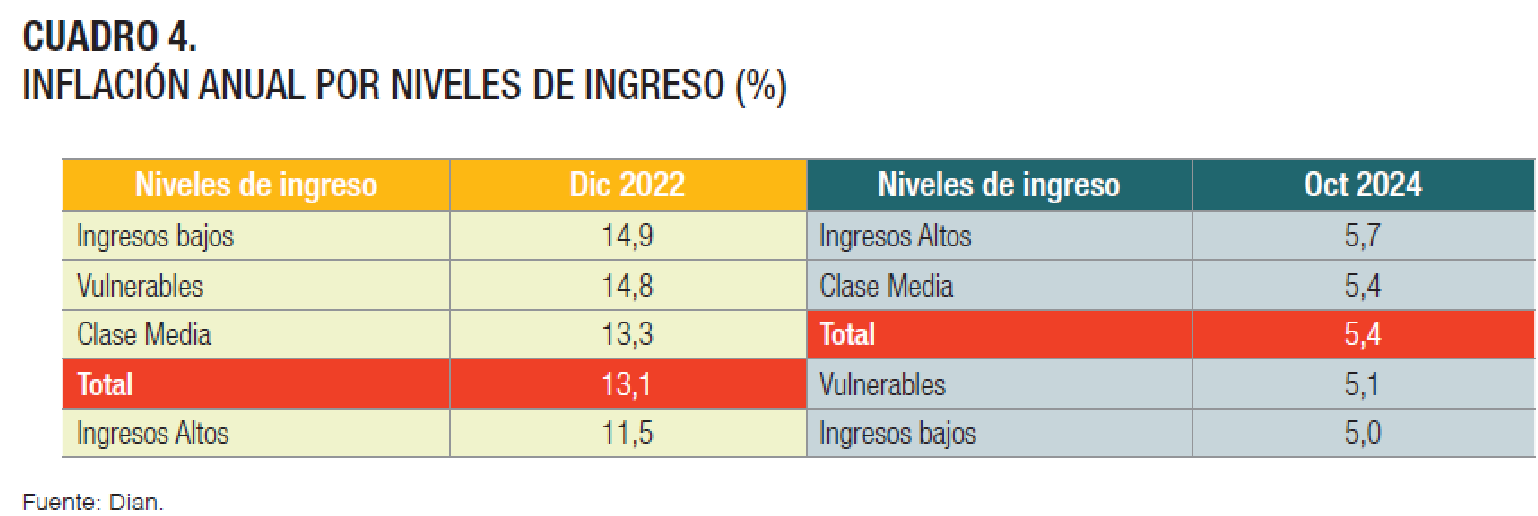

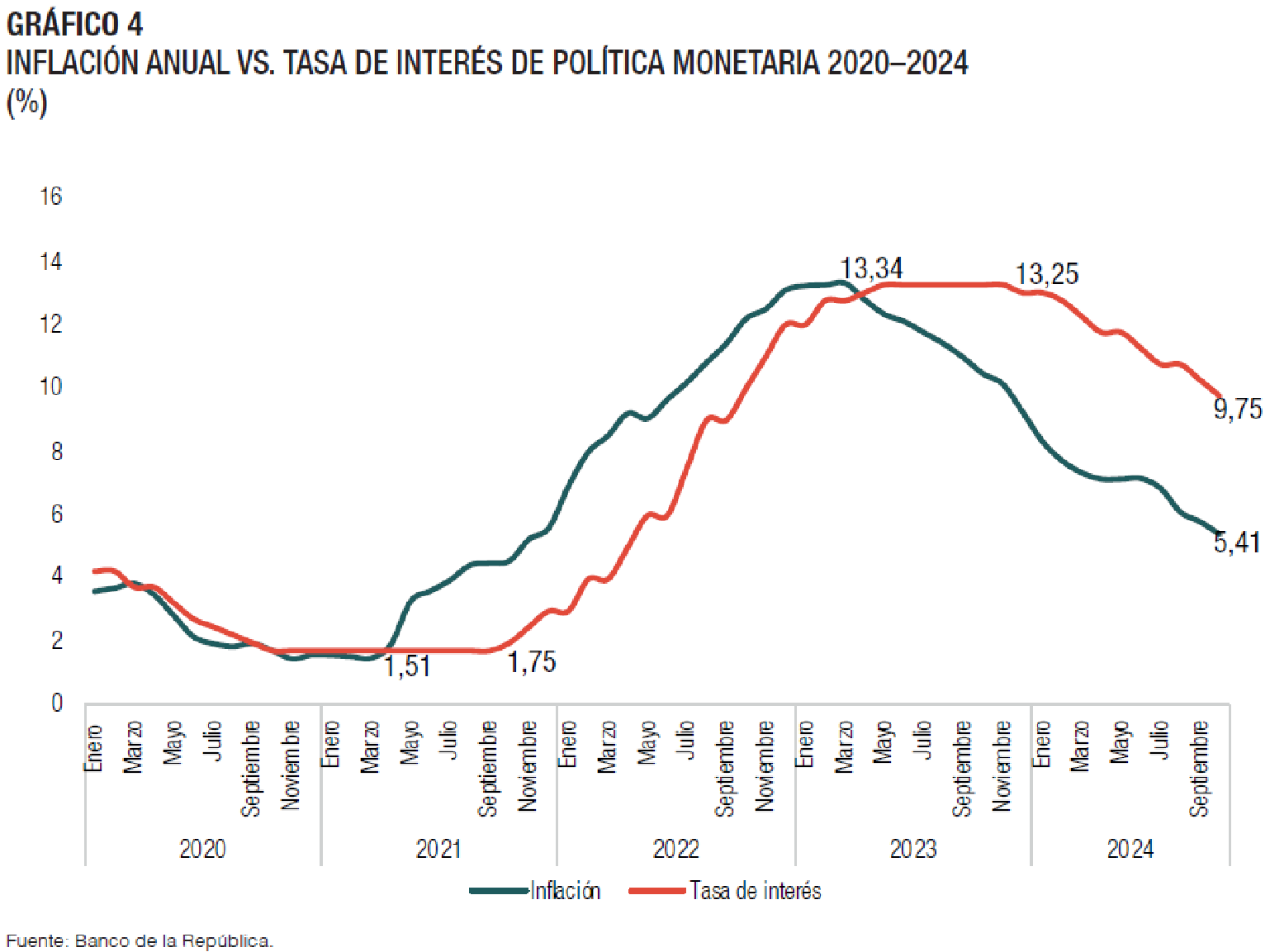

La tasa de inflación registra una tendencia decreciente y converge hacia la meta del 3 %. Desde abril de 2023 inició su descenso desde 13,34 % y en octubre de 2024 registró 5,41 %, es decir, se ha reducido en 793 puntos básicos –pb–. Esta reducción ha estado acompañada de un ajuste en la inflación según niveles de ingreso, por lo tanto, la inflación de ingresos bajos y vulnerables dejaron de ser las más altas. (Cuadro 4).

Entretanto, la tasa de interés pasó de 1,75 % en septiembre de 2021 a 13,25 % en mayo de 2023, es decir, aumentó 11,5 pp en 20 meses. Se mantuvo en dicho nivel hasta noviembre de 2023, pues a partir de diciembre empezó su descenso. Para efectos de la reactivación es muy importante no sólo el descenso, sino también la velocidad con la cual disminuya. La tasa de interés ha disminuido 350 pb, pese al nivel controlado de la inflación que ha disminuido 793 pb. La diferencia entre la tasa de interés y la inflación es de 434 pb.

5. Desindexación de precios y tarifas de bienes y servicios del salario mínimo.

Una de las explicaciones de la pérdida de la capacidad de comprar para las personas estaba relacionada con la indexación que tenían ciertos bienes y servicios sobre el salario mínimo. Desde la llegada del Gobierno del presidente Petro, se propuso en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales la desindexación de un centenar de precios y tarifas, con el fin de contribuir a preservar el poder de compra de las familias y al mayor nivel de consumo.

6. Arancel a importación de prendas de vestir.

En enero de 2023 entró en vigencia el Decreto 2598 de 2022 expedido por el Gobierno Nacional, por medio del cual se modifica el arancel para las prendas de vestir importadas y fija en 40 % ad valorem. El objetivo fue impulsar y ayudar a reactivar la industria nacional de confecciones, la cual cuenta con alto nivel de empleo femenino.

Desafíos

La reactivación que requiere la economía colombiana debe ir más allá de la tradicional idea de lograr mayor crecimiento económico. Es momento para replantear el enfoque de desarrollo, las estrategias e instrumentos. Es la oportunidad para salir de la confusión en la que ha caído la política económica, al creer que crecimiento y desarrollo son sinónimos. Está demostrado con suficientes pruebas que no todo crecimiento conduce al desarrollo, ni incluye nuevos sectores. Además, no siempre se mantiene el equilibrio entre las actividades intensivas en mano de obra y las intensivas en capital.

En el conjunto de desafíos está el de lograr reactivar la dinámica sectorial, pero en sintonía con la necesidad de reindustrializar el país, reducir los niveles de pobreza y desigualdad y cuidando la calidad de los empleos. En el caso de la reindustrialización, el reto está en crear capacidades a partir de procesos de innovación y desarrollo que redunden en mayor valor agregado. Además, se enfrenta a la necesidad de ejecutar acciones ante un escenario fiscal restrictivo, es decir, con limitaciones de gasto. Hay que tener en cuenta que los resultados de los programas de reindustrialización tienen perspectiva de mediano y largo plazo.

—–

El objetivo es reactivar la economía y recobrar la senda de crecimiento, pero a través de sectores que no resulten altamente contaminantes y mediante acciones que hagan girar la estructura económica hacia dinámicas menos dependientes del extractivismo y buscando mayor inclusión social.

—–

Teniendo en cuenta los instrumentos usualmente utilizados en los planes de reactivación, muchos de ellos hoy no están disponibles. Por ejemplo, la estrategia de mayor endeudamiento, que ha sido utilizada la mayoría de las veces, especialmente en la pandemia, no es un instrumento al que se pueda recurrir. De hecho, el proceso de reactivación que refleja la economía en el primer semestre de 2024, cuan-do creció 1,4 %, se logró sin endeudamiento.

La reactivación por la vía de la ley de financiamiento tiene el reto del tiempo que toma el trámite legislativo. Algo parecido ocurre con la reducción de la tasa de interés, la cual no se ha reducido a los niveles y con la velocidad que requiere la economía y a la que aspira el Gobierno. El Pacto por el Crédito tiene el desafío de encontrar la demanda de créditos para los sectores estratégicos definidos.

Finalmente, el principal reto de política económica del actual Gobierno es lograr encontrar la senda de crecimiento económico, pero teniendo que hacer ajustes como el aumento del precio de los combustibles, toda vez que para la fecha todavía está pendiente la estrategia de incrementos del ACPM, ya que el déficit de la gasolina se cerró a principios de 2024.

——

El debate reactivación-reindustrialización-cambio climático tiene que abrir nuevas acciones de política ya que la energía requerida para mover las plantas de producción a partir de carbón y otros combustibles, cada vez tienen menos vida útil.

—–

En conclusión, la reactivación es un proceso que implica tener en cuenta la realidad histórica de la economía, pues no es suficiente con establecer la meta de alcanzar mayor crecimiento a partir de ciertos sectores que podrían no ser compatibles con el cambio climático o las necesidades de transformar la economía. Ahí está el serio desafío del plan de reactivación. EC

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• Bonilla, R. (2021). Ampliar la demanda agregada, mejor con trabajo decente. En M. A. Ingresos, Propuestas para una Colombia incluyente (pág. 605). Medellín: Escuela Nacional Sindical – ENS.

• Bonilla, R. (2024). 2004-2014: Reformas, bonanza minero-energética y crisis económica. En La República, Historia económica de Colombia 1954-2024. Escrita por los protagonistas (pág. 443). Bogotá: La República.

• Departamento Nacional de Planeación – DNP. (2023). Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Colombia, potencia mundial de la vida. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación – DNP.

• Departamento Nacional de Planeación – DNP. (2023). Política Nacional de Reindustrialización. Documento Conpes 4129. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación – DNP.

• Echavarría, J. J. (2001). Colombia en la década de los noventa: neoliberalismo y reformas estructurales en el trópico. Cuadernos de Economía, 20 (34), 57-102.

• Gutiérrez, L. F. (27 de Julio de 2008). “Produciremos un millón de barriles”. El Espectador, págs. Disponible en: https://www. elespectador.com/economia/produciremos-un-millon-de-barriles-article-28770/.

• Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2024). Proyecto de Ley Presupuesto General de la Nación -PGN- 2025. Mensaje Presidencial. Bogotá: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Obtenido de https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/EntOrdenNacional/pages_presupuestogralnacion/presupuestogeneraldelanacin2025/proyectodeleypgn2025

• Ospina Vásquez, L. (1979). Industria y protección en Colombia. Medellín: Fondo Rotatorio de Publicaciones – FAES. Lealón.