COYUNTURA MACROECONÓMICA: AVANZA EL PROCESO DE REACTIVACIÓN

JUAN PABLO RADZIUNAS PULIDO

funcionario Contraloría Delegada Economía y Finanzas

CARLOS HUMBERTO BARRERA GALLO

funcionario Contraloría Delegada Economía y Finanzas

MIGUEL ALFONSO MONTOYA OLARTE

funcionario Contraloría Delegada Economía y Finanzas

Diciembre 2024, Edición 374.

La economía colombiana finaliza 2024 en un proceso de reactivación, retomando la senda de crecimiento existente antes de la pandemia. La ralentización del crecimiento de los dos últimos años fue parte del proceso de ajuste de la demanda agregada para reducir la inflación mediante la política monetaria contractiva.

LOS FUNDAMENTOS macroeconómicos muestran una tendencia favorable: El ISE[1] está evidenciando avances significativos, la inflación ha venido cediendo rápidamente, se redujo el déficit externo, el desempleo se ha mantenido en un dígito, la tasa de cambio se ha mantenido estable y la política fiscal anticíclica ha contribuido a la recuperación.

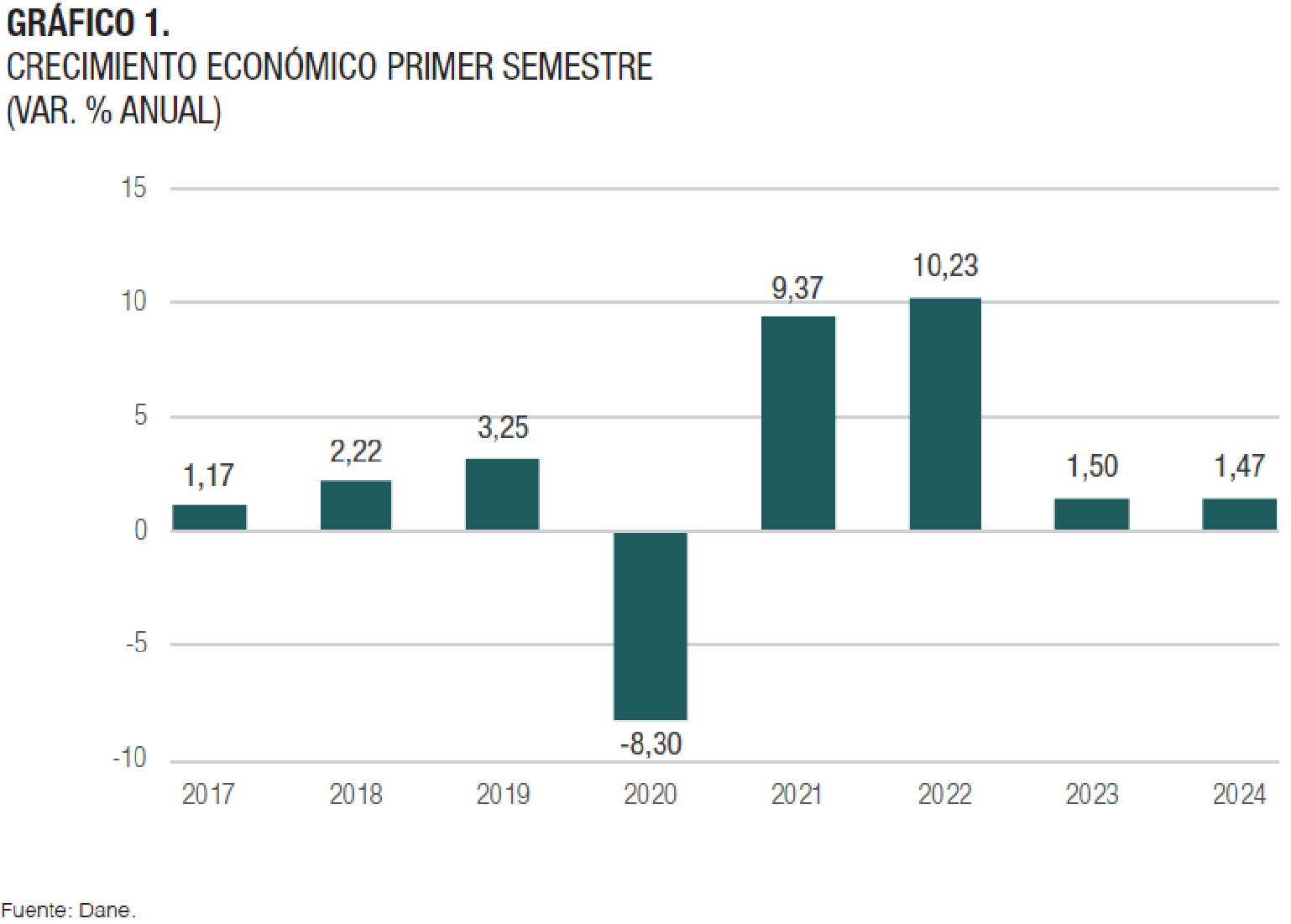

Después de afrontar una coyuntura internacional adversa y un proceso de ajuste de la demanda mediante altas tasas de interés impuestas por la Junta Directiva del Banco de la República, la economía colombiana está retornando a los niveles de crecimiento previos a la crisis sanitaria de 2020. Posterior al efecto rebote registrado en 2022 y 2023, las perspectivas para 2024 son optimistas.

La demanda interna está liderando el proceso de reactivación: el consumo tanto público como privado muestra signos de reactivación, la inversión privada ha comenzado nuevamente a recuperase, la industria y el comercio han modificado su tendencia decreciente y los indicadores de pobreza muestran avances significativos. El mercado laboral se ha mantenido estable a pesar de la desaceleración de 2023. La situación fiscal apunta hacia un mayor déficit en 2024 evidenciando el papel del gasto público como instrumento anticíclico y redistribuidor del ingreso y el déficit en cuenta corriente muestra un ajuste importante, ayudado por los récords en remesas recibidas por el país.

En este documento se presenta un diagnóstico de la economía colombiana a fines de 2024 a partir de un análisis del entorno externo que afecta la economía nacional, el comportamiento de la actividad económica, el mercado laboral, la inflación, la política monetaria y el mercado crediticio, el sector externo, las tasa de cambio y el mercado del petróleo y, finalmente, la coyuntura fiscal.

El entorno externo

La economía global muestra signos de debilidad, a pesar de que la inflación se ha venido reduciendo y los bancos centrales del mundo han continuado su proceso de relajamiento de la política monetaria. Estados Unidos, Europa y China aún no consolidan la dinámica prepandemia y los conflictos geopolíticos siguen afectando los fundamentales macroeconómicos, principalmente el comercio mundial y en alguna medida el control de precios, sobre todo de los energéticos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) llama la atención sobre varios hechos: de una parte, el nivel de deuda pública mundial el cual se encuentra en niveles muy elevados. Se prevé que supere los USD 100 billones (93 % del PIB mundial) en 2024 y que siga aumentando durante el resto de la década (hasta acercarse al 100 % del PIB para 2030). El organismo resalta que las presiones sobre el gasto para abordar la transición verde, el envejecimiento de la población, los problemas de seguridad y retos de desarrollo de larga data siguen creciendo (FMI, 2024). Por otro lado, el FMI manifiesta que se requieren reformas estructurales para enfrentar el bajo crecimiento, los cambios demográficos y los desafíos relacionados con las transiciones verde y tecnológica.

—–

La economía colombiana avanza en una senda de recuperación, hacia los niveles prepandemia, aunque aún por debajo del pib potencial

—–

En el caso de Estados Unidos, el Banco de la Reserva Federal (FED) ha comenzado a reducir las tasas de interés con cautela dado que el crecimiento económico en 2024 ha supera-do las expectativas, aunque el empleo muestra señales contradictorias. En Europa, el crecimiento ha sido frágil y la inflación continúa elevada, principalmente por los energéticos y la demanda interna, y la producción industrial se encuentran rezagados frente a los niveles prepandemia. China, por su parte, se encuentra en su proceso de desaceleración, debido a la contracción de la demanda interna y los problemas generados en el sector inmobiliario.

Adicionalmente, los conflictos geopolíticos registrados tanto en oriente próximo como en Europa oriental contribuyeron al incremento de los precios, principalmente de los energéticos e insumos agropecuarios, generando una fuerte inestabilidad política que aún se mantiene y que se ha reflejado en un menor crecimiento económico.

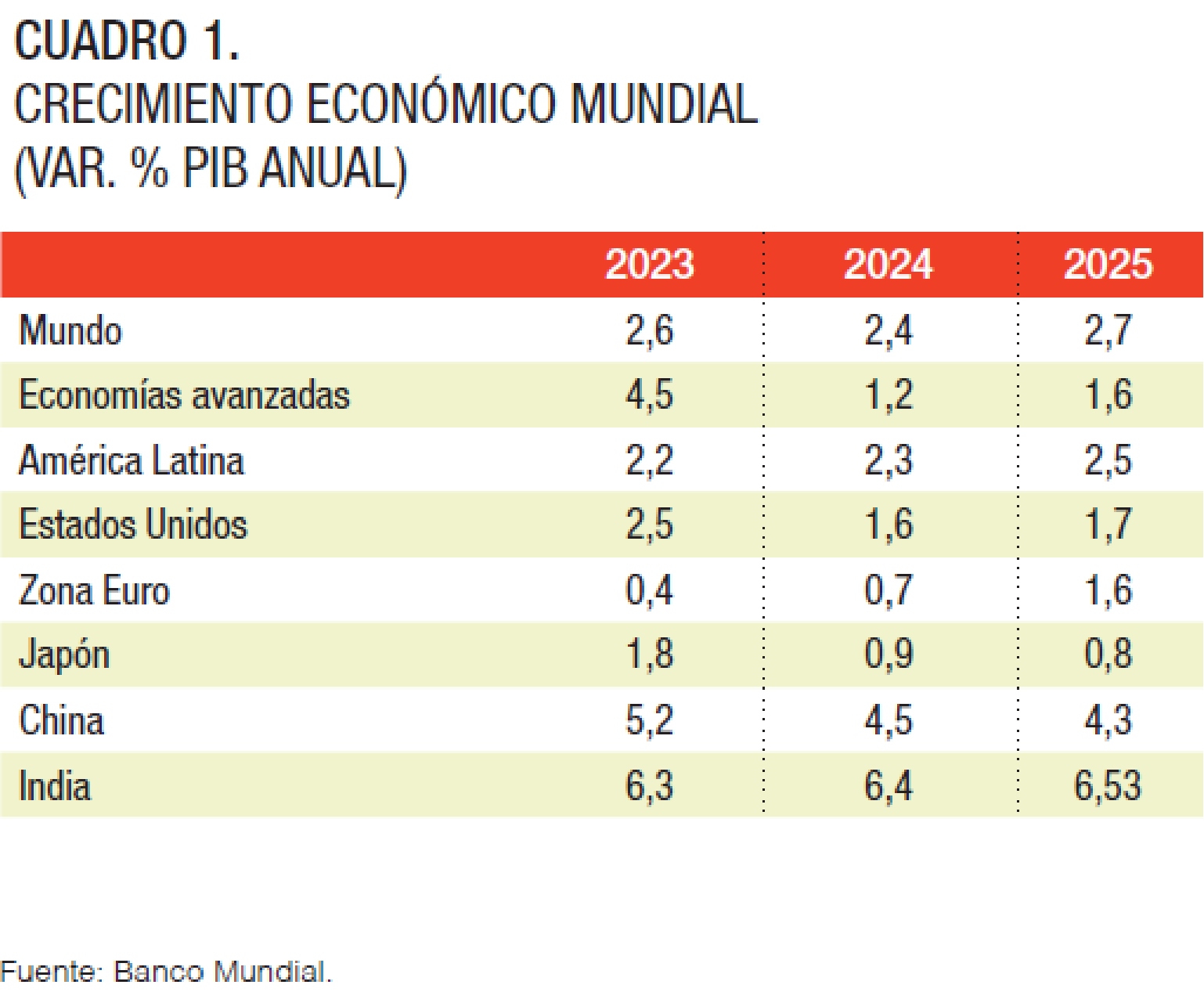

Los organismos internacionales como el Banco Mundial prevén para 2024 una desaceleración de la economía mundial frente a lo que se había proyectado para 2023. El crecimiento mundial estará soportado en India y China y, en menor medida, por las economías latinoamericanas (Cuadro 1). Sin embargo, el bajo crecimiento de América Latina es insuficiente para afrontar los retos de reducir la pobreza, la informalidad y la desigualdad.

Actividad económica

La actividad económica ha mostrado signos de reactivación después del proceso de normalización que se vivió en 2023, retornando a los promedios de crecimiento históricos y superando la mayoría de los efectos adversos generados por la crisis sanitaria de 2020.

El PIB en el primer semestre de 2024, creció 1,5 % frente al mismo período del año anterior (Gráfico 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: administración pública y defensa (5,1 %, contribuyendo 0,8 puntos porcentuales a la variación anual); agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (8,0 %, contribuyendo 0,8 puntos porcentuales a la variación anual); actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios (9,5 %, contribuyendo 0,4 puntos porcentuales a la variación anual).

—–

El consumo tanto público como privado muestra signos de reactivación, la inversión privada ha comenzado nuevamente a recuperase, la industria y el comercio han modificado su tendencia decreciente y los indicadores de pobreza muestran avances significativos.

—–

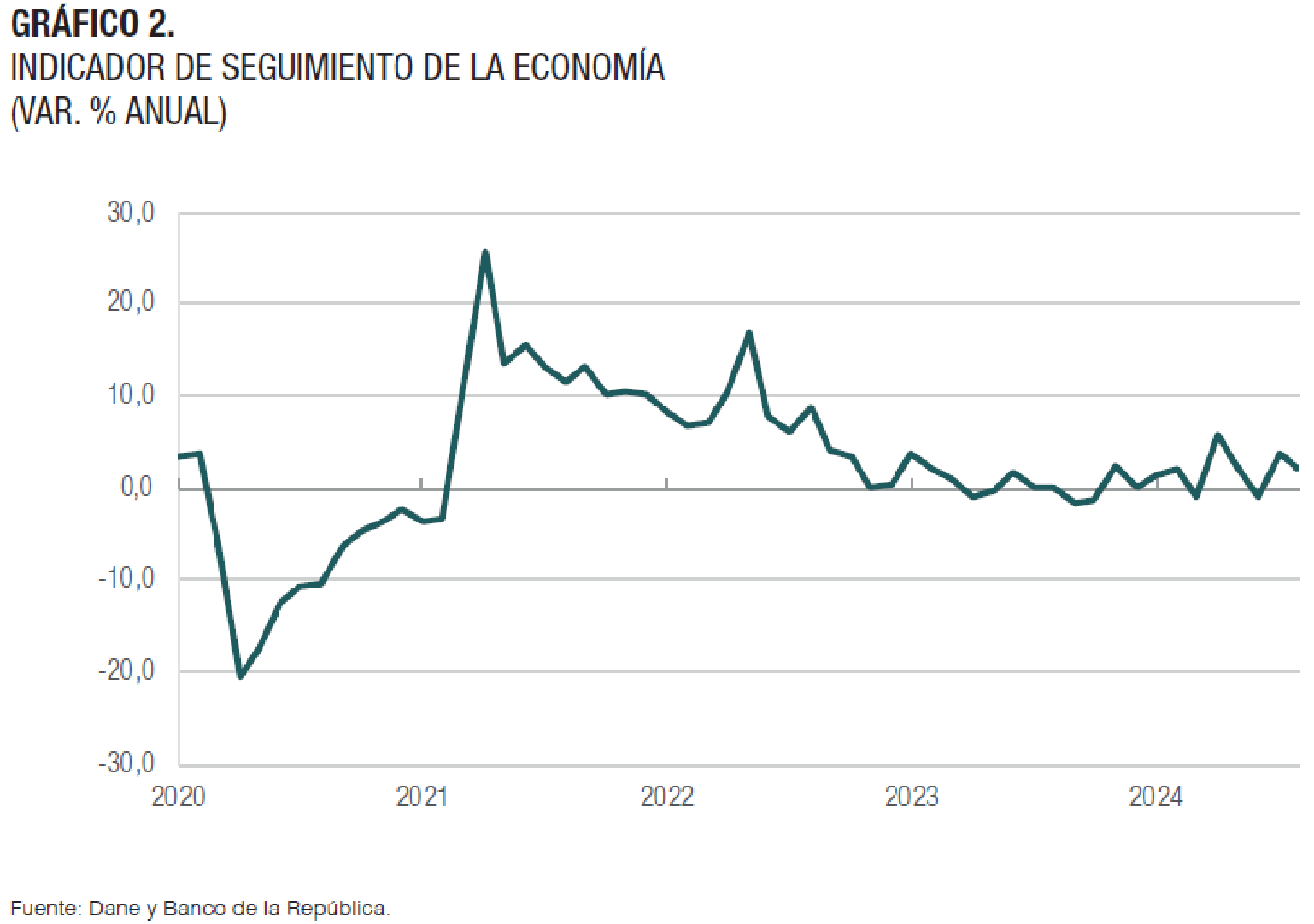

Desde el punto de vista del gasto el crecimiento del primer semestre fue estimulado por la demanda interna, después de cuatro trimestres consecutivos de contracción, liderado por el consumo (1,0 %) aunque la formación bruta de capital cae (5,1 %) y por las mayores exportaciones (3,8 %). Dentro de los factores que han podido incidir en este comportamiento están la estabilidad del mercado laboral, las mayores remesas recibidas del exterior, las tasas de interés por parte del Banco de la República y el impulso del gasto público. El ISE, por su parte, mostró en agosto de 2024 un crecimiento del 2,02 % frente al mismo mes en 2023. En lo corrido del año (enero-agosto), el ISE aumentó 1,92 %, cifra superior al registrado en los mismos meses de 2023 (0,96 %).

El crecimiento de agosto estuvo impulsado por las actividades primarias, es decir, agricultura, pesca, ganadería, explotación forestal y minería, las cuales aumentaron 3,52 % en agosto y por las actividades terciarias (comercio) que se incrementaron 2,39 %. Por el contrario, el ISE de las actividades secundarias (manu-factura y construcción) se redujo 1,4 %.

El ISE estaría presentando mejores resultados en la medida en que avanza el proceso de reducción de tasas de interés (Gráfico 2). La mayoría de las proyecciones ubican el crecimiento económico de Colombia para 2024 entre 1,6 % y 2,22 %.

Mercado laboral

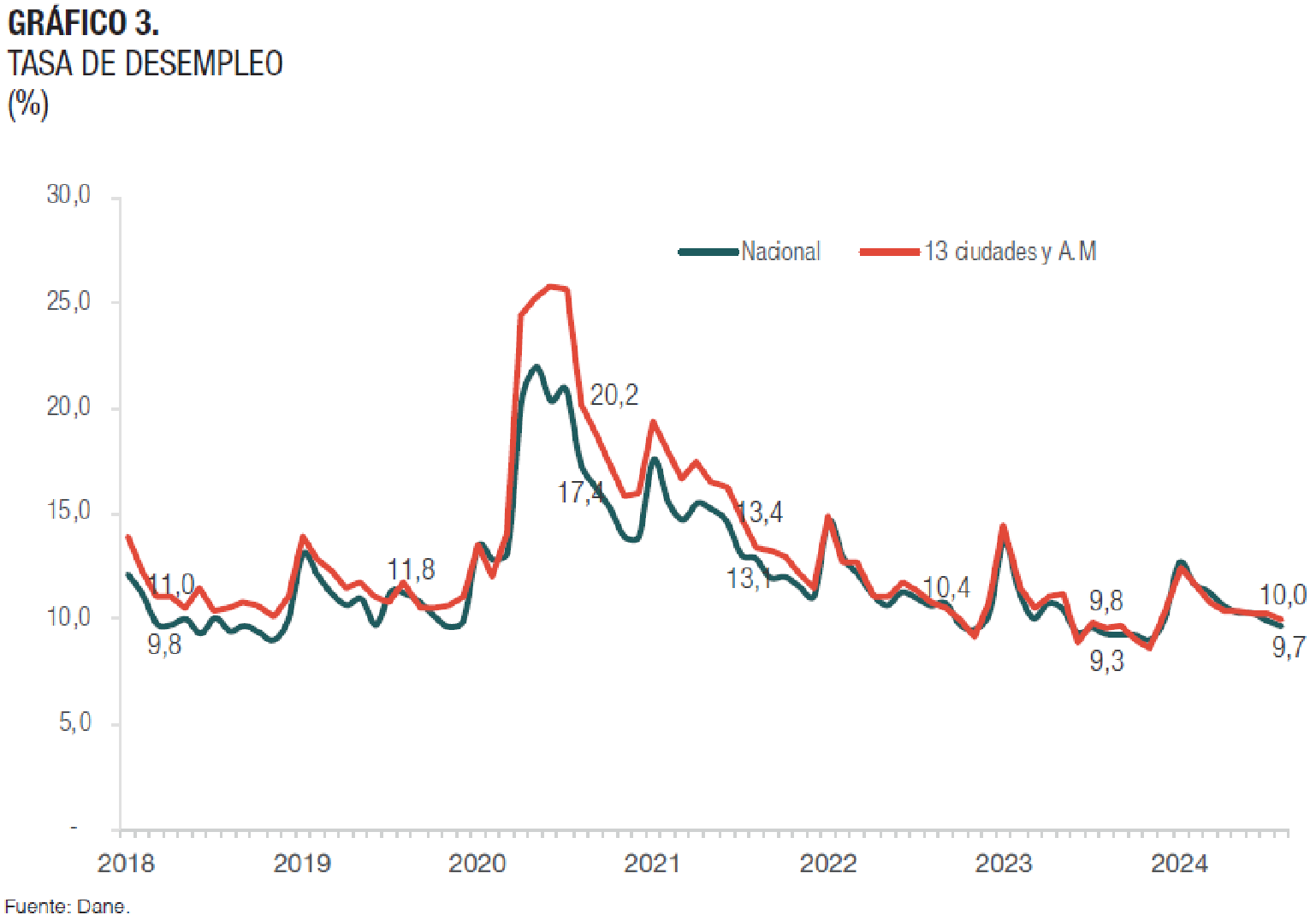

La tasa de desempleo a nivel nacional se situó en agosto de 2024 en el 9,7 %, lo que implicó un aumento con respecto al mismo mes del año anterior (9,3 %) y una reducción frente al mes anterior (9,9 %). En las 13 ciudades y áreas metropolitanas la tasa de desempleo se ubicó en el 10,0 %, nivel similar al mes anterior y 0,4 puntos porcentuales (p.p.) mayor al presentado en agosto de 2023. (Gráfico 3)

El aumento del desempleo en agosto obedece a una leve reducción de la demanda de trabajo (medida por la tasa de ocupación) y a un incremento de la oferta (tasa global de participación).

Lo que se evidencia hasta agosto de 2024 es un incremento del número de ocupados frente al mismo mes de 2023 (1,1 %), impulsado por la categoría de obrero y empleado particular, seguido por el aumento de los trabajadores cuenta propia. Estas dos categorías constituyen el 85 % del total de trabajadores activos en el país.

Los sectores que más contribuyen al aumento de la ocupación son industria, agricultura, alojamiento y servicios de comida, información y comunicaciones y actividades inmobiliarias. Se presenta una caída de la ocupación en los sectores de la construcción, actividades profesionales y administración pública, defensa, salud y educación.

—–

A pesar de la desaceleración económica, el empleo ha mostrado signos de resiliencia, aunque la informalidad continúa en niveles elevados como ha sido estructuralmente característico de la economía colombiana.

—–

La tasa de informalidad se situó en julio en el 56,0 %, nivel similar al mes anterior y 0,4 p.p. menor frente al mismo mes de 2023. El 56,8 % de la población ocupada no cotiza para pensión, lo que implicó una reducción del 0,2 p.p. frente al mismo mes de 2023.

Inflación y política monetaria

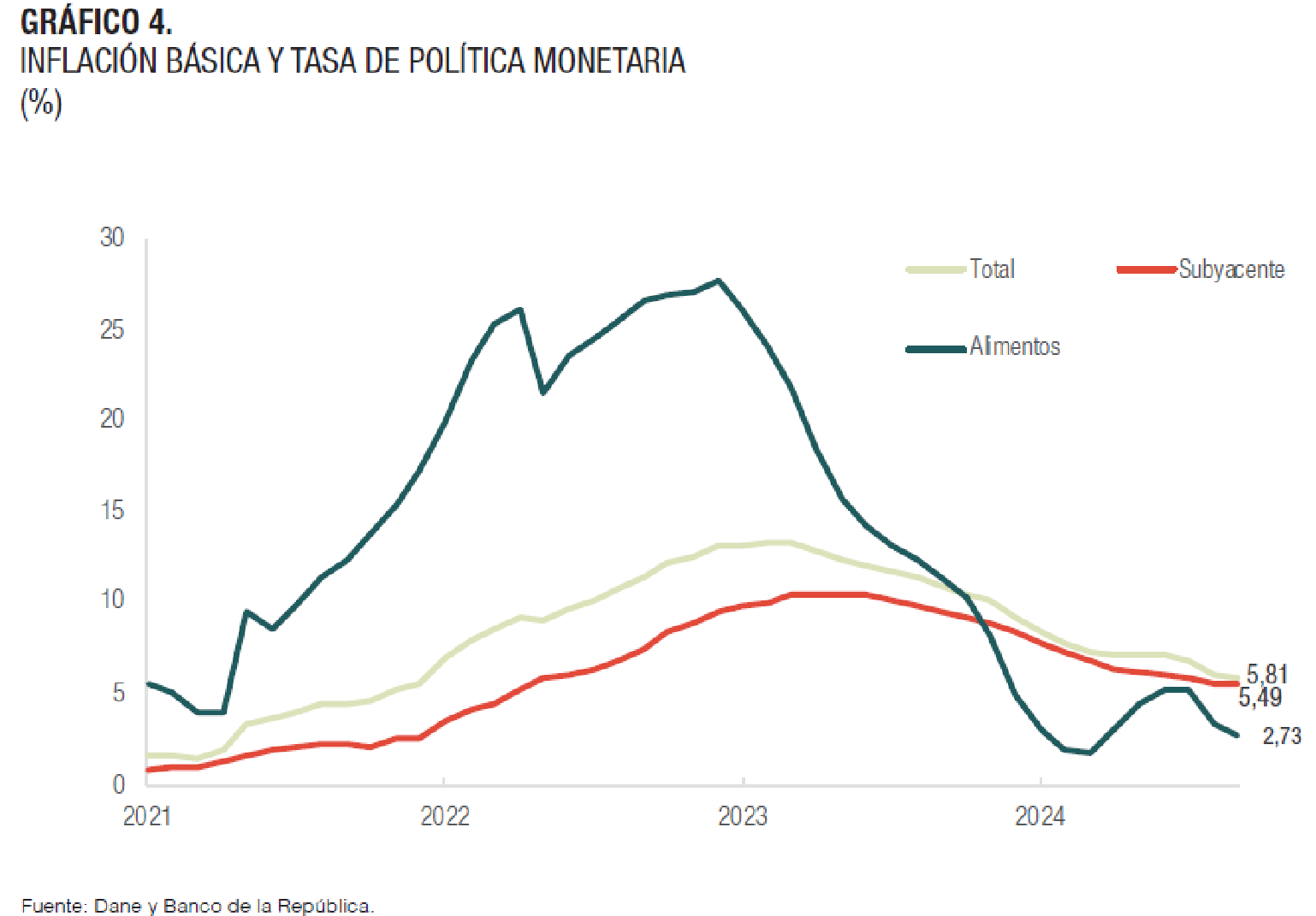

Durante 2024, la inflación en Colombia ha mostrado una tendencia descendente. Después de alcanzar un máximo de 13,32 % en marzo de 2023, producto del mayor crecimiento de la demanda agregada frente a la oferta agregada durante la postpandemia y de otros factores internos como la indexación y obstáculos en la producción de alimentos, el nivel general de precios está acercándose al rango meta dispuesto por el modelo de inflación objetivo del Banco de la República (2 % – 4 %). A fines de septiembre, la inflación total interanual se ubica en 5,81 % y la inflación subyacente en 5,49 %. La mayor reducción proviene del grupo de los regulados (10,2 %), sobre todo por la energía eléctrica.

—–

El mayor déficit fiscal es consistente con la estrategia de reactivación y con el cumplimiento de la Regla Fiscal, en la medida en que ésta última permite su ampliación en coyunturas de mayor desaceleración de la economía, así como con los menores ingresos petroleros.

—–

La política monetaria contraccionista del Banco de la República que redujo la demanda, junto con otros factores de oferta (mejora de las cadenas de suministros, mayor producción agrícola etc.) permitieron esos resulta-dos. La inflación de alimentos interanual se redujo a 2,7 %, mientras que la inflación sin alimentos se ubicó 6,6 %.

Por grupos, los que estuvieron por encima del promedio interanual en septiembre se encuentran educación (10,76 %), restaurantes y hoteles (9,08 %), alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (8,49 %), bebidas alcohólicas y tabaco (6,24 %) y salud (6,16 %). Y los que se ubicaron por debajo del promedio fueron transporte (5,61 %), bienes y servicios diversos (4,05 %), alimentos y bebidas no alcohólicas (2,73 %), muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (2,31 %), prendas de vestir y calzado (2,22 %), recreación y cultura (-0,01 %) e información y comunicación (-0,76 %). (Gráfico 4)

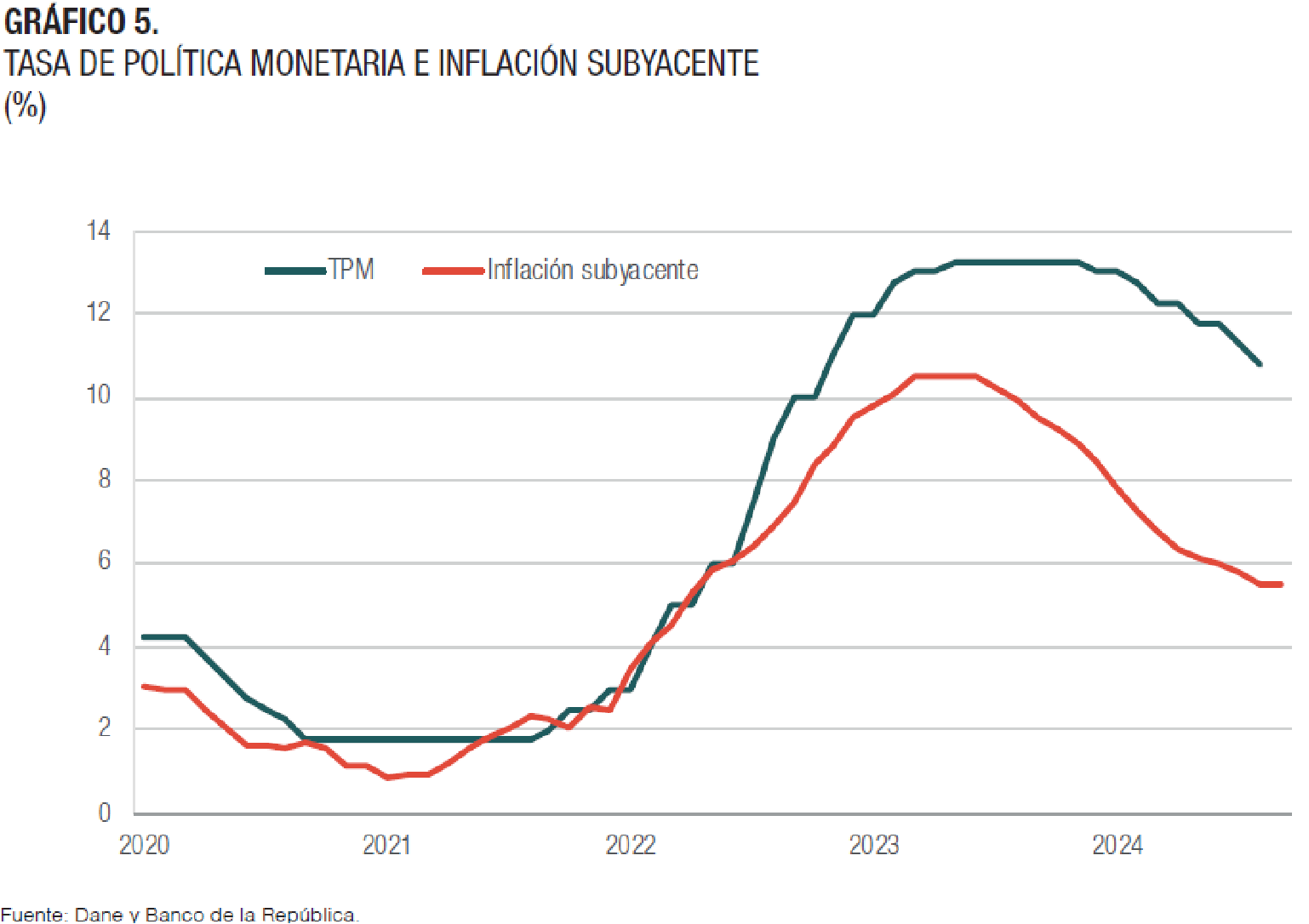

Desde diciembre de 2023, después de siete meses de reducción de la inflación, el emisor decidió realizar la primera reducción de 25 puntos básicos en las tasas de intervención o Tasa de Política Monetaria (TPM). A partir de allí, ha continuado la senda reduccionista hasta llegar a 10,25 % a comienzos de octubre de 2024. En el gráfico 5 se representa el diferencial entre la tasa de intervención y la inflación subyacente observada. La brecha se ha venido ampliando en los meses recientes lo cual indica que las reducciones de la TPM podrían ser más agresivas, para contribuir con el proceso de reactivación económica.

Cartera de créditos

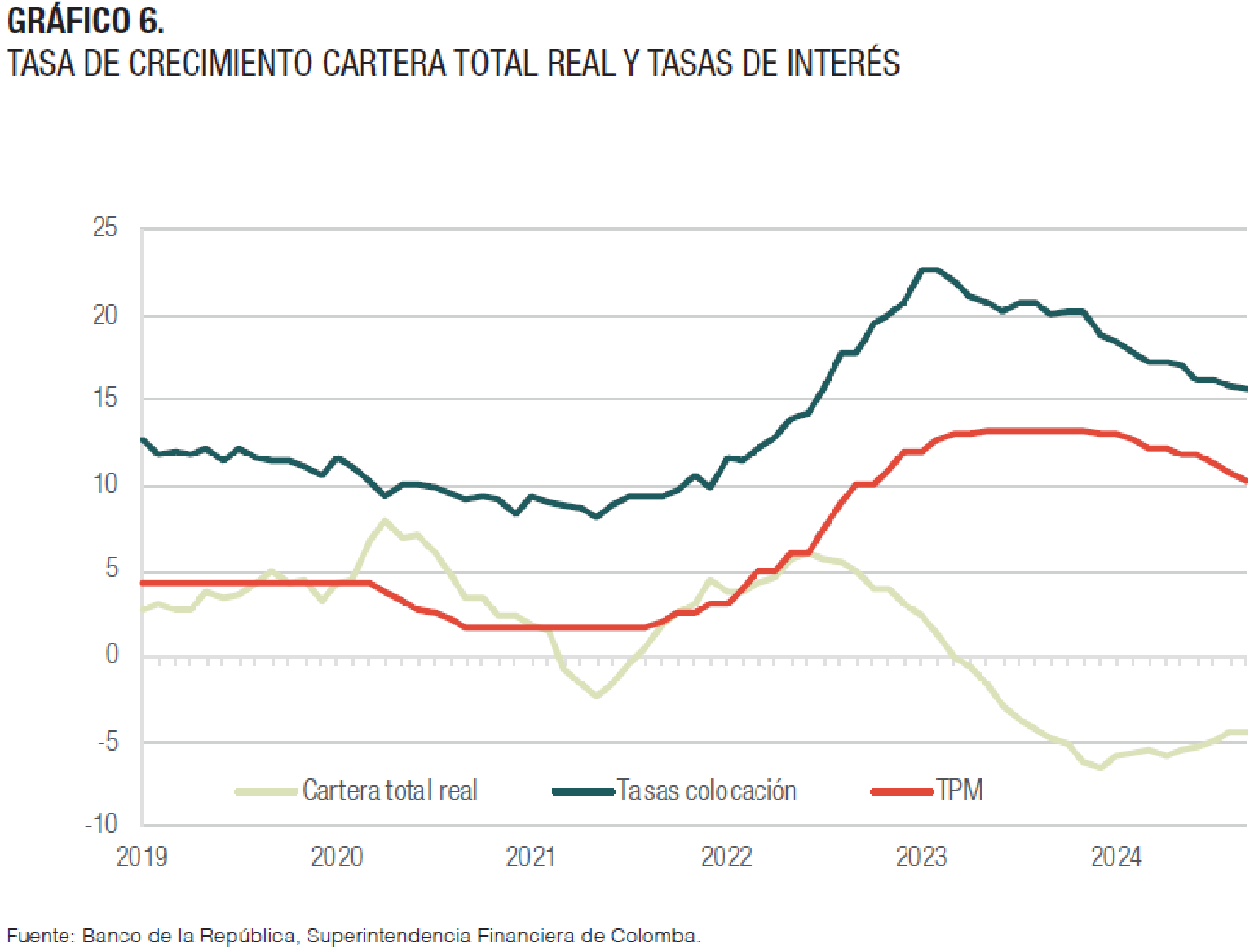

Desde fines de 2022 comenzó una fuerte desaceleración en la colocación de la cartera de créditos que coincidió con el endurecimiento de la política monetaria por parte del Banco de la República. (Gráfico 6). La cartera había recuperado su tasa de crecimiento real a fina-les de 2021, en un momento donde la inflación se encontraba en niveles bajos.

Durante 2023 y 2024 la cartera real ha mostrado tasas de crecimiento negativas. A fines de septiembre de 2023, la cartera bruta total de los establecimientos de crédito registra una caída interanual de 4,5 %, impulsada por la mayor desaceleración del crédito de consumo (-10,5 %) seguido del comercial (-2,7 %). El crédito hipotecario es el único que crece a una tasa del 1,5 %. Uno de los principales obstáculos al proceso de reactivación han sido las elevadas tasas de interés de referencia, como se observa en el gráfico 6.

—–

En el diferencial entre la tasa de intervención y la inflación subyacente observada, la brecha se ha venido ampliando en los meses recientes lo cual indica que las reducciones de la TPM podrían ser más agresivas, para contribuir con el proceso de reactivación económica.

—–

El Gobierno y el sector bancario del país han acordado un ‘Pacto por el Crédito’2, con el fin de irrigar recursos a sectores prioriza-dos. Entre el primero de septiembre y el 11 de octubre de 2024, los desembolsos del sistema financiero para este pacto alcanzaron $ 16.06 billones (6,5 % de la meta). La tasa de interés promedio ponderada para los sectores priorizados en este primer balance es del 15,6 %.

Sector externo y tasa de cambio

Uno de los resultados más destacables de la coyuntura macroeconómica de Colombia ha sido la reducción del déficit en cuenta corriente, lo que ha permitido al país reducir en parte las tensiones generadas en la economía mundial. En el primer semestre de 2024, el déficit de la cuenta corriente se redujo al 1,9 % del PIB, (US$3.917 millones) inferior al registrado un año antes (3,1 %), originado en los balances deficitarios de renta de los factores (US$6.948 millones), comercio de bienes (US$4.042 millones) y de servicios (US$127 millones), los cuales fueron compensados parcialmente por los ingresos netos de transferencias corrientes (US$7.200 millones). Las remesas han llegado a un récord histórico durante el presente año. Según el Banco de la República representan el 2,8 % del PIB.

—–

Uno de los principales obstáculos al proceso de reactivación han sido las elevadas tasas de interés de referencia.

—–

En el periodo enero-agosto 2024, las exportaciones de bienes ascendieron US$32.483,0 millones FOB registrando una reducción de 1,0 %, frente al mismo periodo de 2023. Si se comparan con el año 2019, antes de la pandemia se incrementaron 21 % en dicho período. Las tradicionales se redujeron 6,7 %, principalmente por la caída de las ventas externas de carbón y ferroníquel; mientras que las no tradicionales se incrementaron 6,6 %, impulsadas por los productos alimenticios (12,5 %). Si la comparación se hace frente a 2019, las tradicionales crecen 3,7 % y las no tradicionales lo hacen 50,7 %.

Por su parte, en el mismo periodo las importaciones disminuyeron 0,9 %, frente a 2023. Desglosando por grupos, las manufacturas se incrementaron 1,2 %, los productos agropecuarios, alimentos y bebidas disminuyeron 9,2 %, y los combustibles y productos de las industrias extractivas cayeron 3,3 %. Si se compara con 2019 las importaciones crecieron 17,9 %. Concretamente en el mes de agosto de 2024 se observó un incremento de las importaciones de 4,6 % en comparación con el mismo mes de 2023, impulsadas por el grupo de manufacturas, combustibles y productos de las industrias extractivas lo que podría dar otra señal de reactivación económica. En la medida en que se incrementen las importaciones gracias al proceso de reactivación se esperaría un incremento del déficit comercial lo que podría terminar con una mayor devaluación del peso.

El déficit en cuenta corriente, por su par-te, se financió principalmente por la inversión extranjera directa (IED) la cual acumuló US$6.720 millones entre enero y junio de 2024, inferior en -28,6 % a lo acumulado un año antes. La IED se distribuyó en minería y petróleo (34 %), servicios financieros y empresariales (21 %), industria manufacturera (17 %), comercio y hoteles (12 %), electricidad (9 %) y resto de los sectores (7 %). La inversión de cartera se incrementó 265 % en el período analizado.

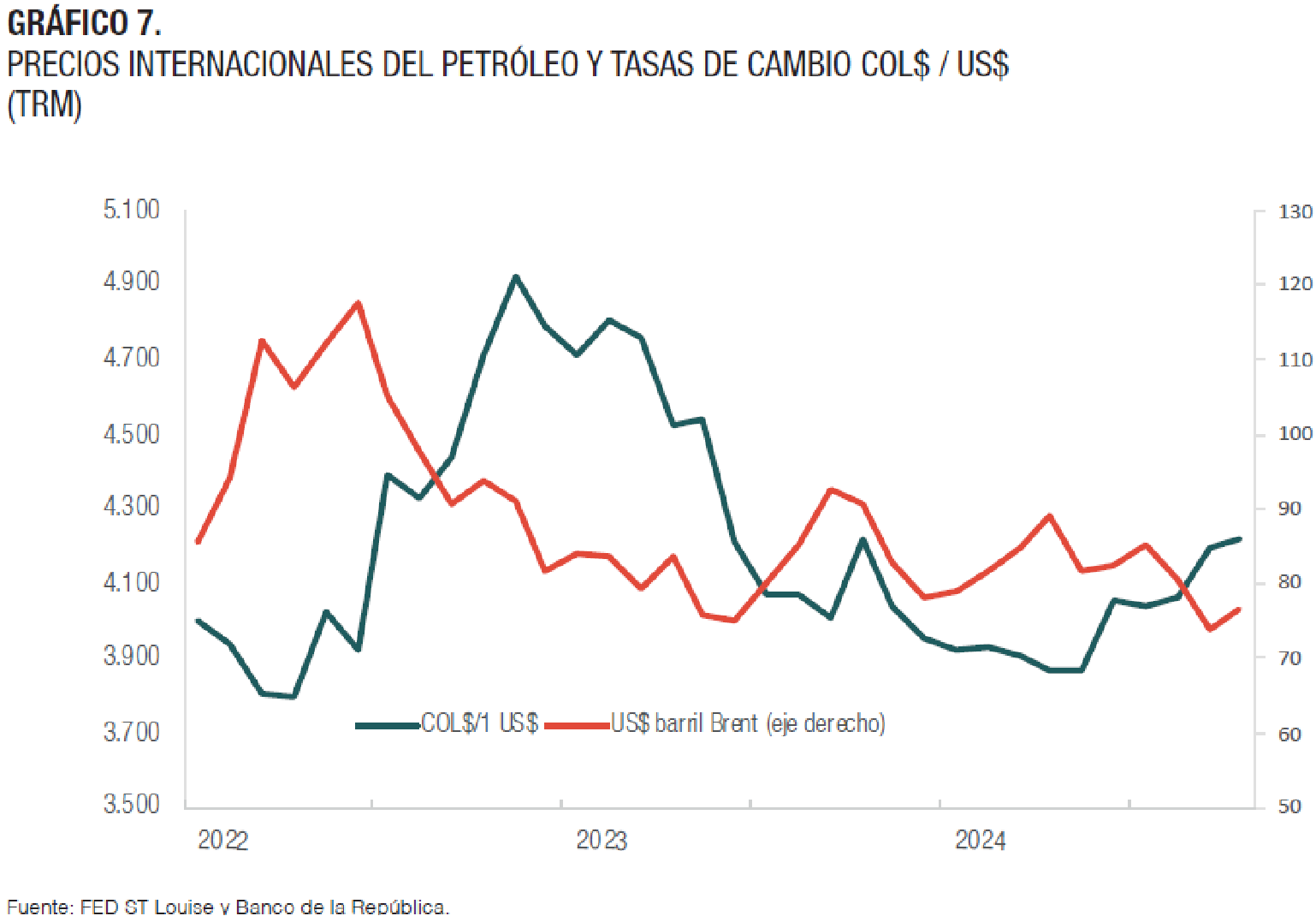

El peso colombiano en 2024 ha mostrado dos tendencias diferentes. En el primer semestre el año, hasta mayo, mostró una tendencia hacia la apreciación. Los meses recientes y particularmente desde septiembre ha cambiado la tendencia hacia la depreciación. A pesar de la reducción de la TPM por parte de la FED, en las decisiones de los inversionistas ha primado la incertidumbre en los mercados por varios factores como las elecciones en Estados Unidos a comienzos de noviembre de 2024 y la situación geopolítica global lo que los ha impulsado a optar por activos más seguros como el oro o bonos del tesoro americano. Esto, unido a la incertidumbre generada también en algunos países latinoamericanos por la continuidad del modelo de gobierno en México y las dificultades de Argentina por consolidar su estabilidad macroeconómica, han promovido la salida de dólares de los países emergentes generando devaluación de sus monedas, incluida Colombia.

Con corte a fines de octubre de 2024 el peso colombiano frente al dólar se ha devaluado 6,7 % desde diciembre de 2023. Las estimaciones gubernamentales apuntan a un precio del dólar en $ 3.997 promedio para 2024, el cual luce subestimado si se observa la coyuntura. Esto significaría una revaluación de 7,2 %, frente al precio promedio de 2023 ($4.325). (Gráfico 7). Las consecuencias de una mayor devaluación del peso se manifiestan en el mayor pago de las obligaciones en moneda extranjera y el encarecimiento de las importaciones de bienes y servicios, además de deteriorar el déficit de la cuenta corriente por los valores de las importaciones pudiendo impactar la inflación.

La tendencia de la tasa de cambio a fines de 2024 entre el peso colombiano y el dólar esta influenciada por varios factores: (i) Las decisiones de la FED con respecto al manejo de la tasa de interés de intervención. En la medida en que la economía de Estados Unidos estabilice el crecimiento económico y el empleo y desaparezca el riesgo de recesión, ante rebrotes inflacionarios, la FED demora-ría el proceso de bajar las TPM; (ii) Los riesgos geopolíticos en Europa oriental, en Oriente próximo y en América (elecciones en EE. UU.); (iii) los riesgos de una mayor desaceleración de las economías en Estados Unidos, Europa y Asia; (iv) La volatilidad del precio internacional del petróleo.

—–

El consumo, pero principalmente la inversión, se redujeron sustancialmente durante 2023 y en lo corrido de 2024 comienzan a evidenciar signos de recuperación.

—–

El comportamiento descrito deja entrever varios fenómenos: las exportaciones se han mantenido resilientes ante la desaceleración de la economía global y las no tradicionales vienen ganando participación. La ralentización de las importaciones frente a 2023 y 2022 es coherente con la desaceleración de la economía colombiana. La reducción del déficit en cuenta corriente, asociado con un menor déficit comercial significa que la economía está generando mayor ahorro interno para financiar la inversión. Las mayores importaciones de insumos y productos manufacturados en agosto 2024 son síntomas del proceso de reactivación.

Precios internacionales del petróleo

Los precios internacionales del petróleo durante 2024 han sufrido una alta volatilidad originada en varios factores como los conflictos geopolíticos en oriente próximo y Ucrania, la menor demanda mundial por la desaceleración económica y los cambios en los acuerdos por parte de los países de la OPEP. Esta última ha proyectado que la demanda mundial de crudo a la baja para el resto de 2024 y 2025 lo que significaría una estabilidad de precios a mediano plazo, siempre y cuando no se agudice el conflicto en oriente próximo.

La Agencia Internacional de Energía prevé para 2024 una reducción de la demanda debido a la menor dinámica de la economía mundial y a los problemas que afronta la economía china. Por su parte, los países de la Opep mantienen sus acuerdos de producción limitada con el fin de evitar caídas abruptas en los precios. De acuerdo cómo evolucione la crisis en oriente próximo, incluyendo los problemas de tránsito en el Mar Rojo, los precios podrían cambiar de tendencia. En la medida en que se empiece a observar una mejor dinámica de la actividad económica en Europa y Asia es de esperar un incremento en las cotizaciones del crudo.

El Gobierno colombiano había previsto un precio del petróleo promedio para 2023 de US$78.6 barril/Brent. Sin embargo, el precio internacional se ubicó en US$82.6. En lo corrido de 2024, el precio promedio se ubica en US$ 81.5. (Gráfico 7).

En el ámbito local, la producción de petróleo se ha mantenido en los niveles históricos. Entre enero y agosto de 2024 se registró un aumento del 0,6 %, alcanzando un promedio de 780.3 mil barriles diarios, de acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), mientras que la producción de gas cayó un 7,7 %. Existe incertidumbre frente a su futuro por la política de transición energética lo que ha inducido a una reducción de la inversión extranjera en el sector durante 2024.

Coyuntura fiscal 2024

En el contexto del proceso de reactivación económica el Gobierno Nacional Central (GNC) enfrenta un escenario desafiante para sus finanzas, debido al menor recaudo observado desde 2023 y que ha continuado en 2024, lo que está dificultando el panorama fiscal.

En primer lugar, con respecto al Presupuesto General de la Nación (PGN), a media-dos de 2024 el Gobierno emitió un decreto aplazando apropiaciones por $20 billones como respuesta a la desaceleración en el recaudo tributario. Con base en información de la Dian, a fines de agosto de 2024 el recaudo acumulado fue de $178.6 billones, evidencian-do una reducción del 9,3 % frente al mismo período de 2023. Con ello, en la práctica el Gobierno estaría haciendo sus cuentas ya no sobre una apropiación definitiva de $503.2 billones, sino de $483.2 billones en la medida en que el aplazamiento mencionado se traduzca en un recorte del presupuesto.

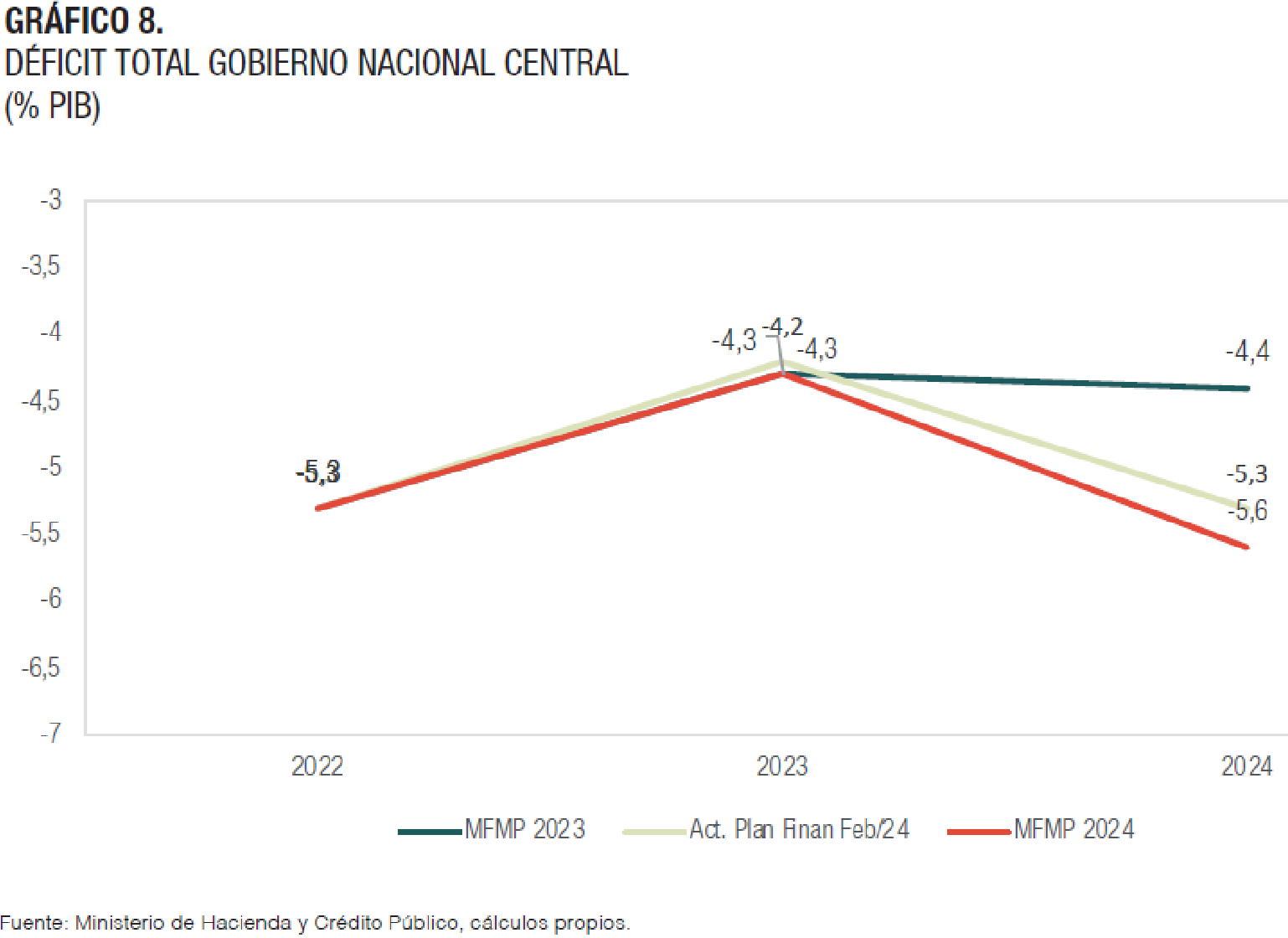

En segundo lugar, la coyuntura macroeconómica se ha reflejado en cambios en la perspectiva fiscal. Es así como, para el 2024, el Gobierno ha ajustado la estimación del déficit en dos oportunidades. A mediados de 2023, en las proyecciones del Gobierno (Marco Fiscal de Mediano plazo) se estimaba que el déficit total del GNC llegaría a 4,4 % del PIB y el balance primario tendría un superávit de 0,2 % del PIB. Sin embargo, el cambio en el escenario macroeconómico que percibía un menor ritmo de actividad a finales de 2023 y comienzos de 2024, llevó a que el Gobierno realizara un primer ajuste de la perspectiva fiscal en febrero de 2024, a través de la actualización del plan financiero, en la cual aumentaba la meta del déficit fiscal del GNC a 5,3 % del PIB para 2024.

El segundo ajuste se presentó con el Marco Fiscal de Mediano Plazo de junio de 2024 aumentando la perspectiva del déficit a 5,6 % del PIB para este año, como se aprecia en el gráfico 8. En el mismo sentido, la estimación del balance primario (calculado como la diferencia entre ingresos y egresos del GNC sin contar el pago de intereses), se ajustó a un déficit de 0,9 % del PIB en estas dos fechas.

—–

En cuanto al petróleo, la Agencia Internacional de Energía prevé para 2024 una reducción de la demanda debido a la menor dinámica de la economía mundial y a los problemas que afronta la economía china.

—–

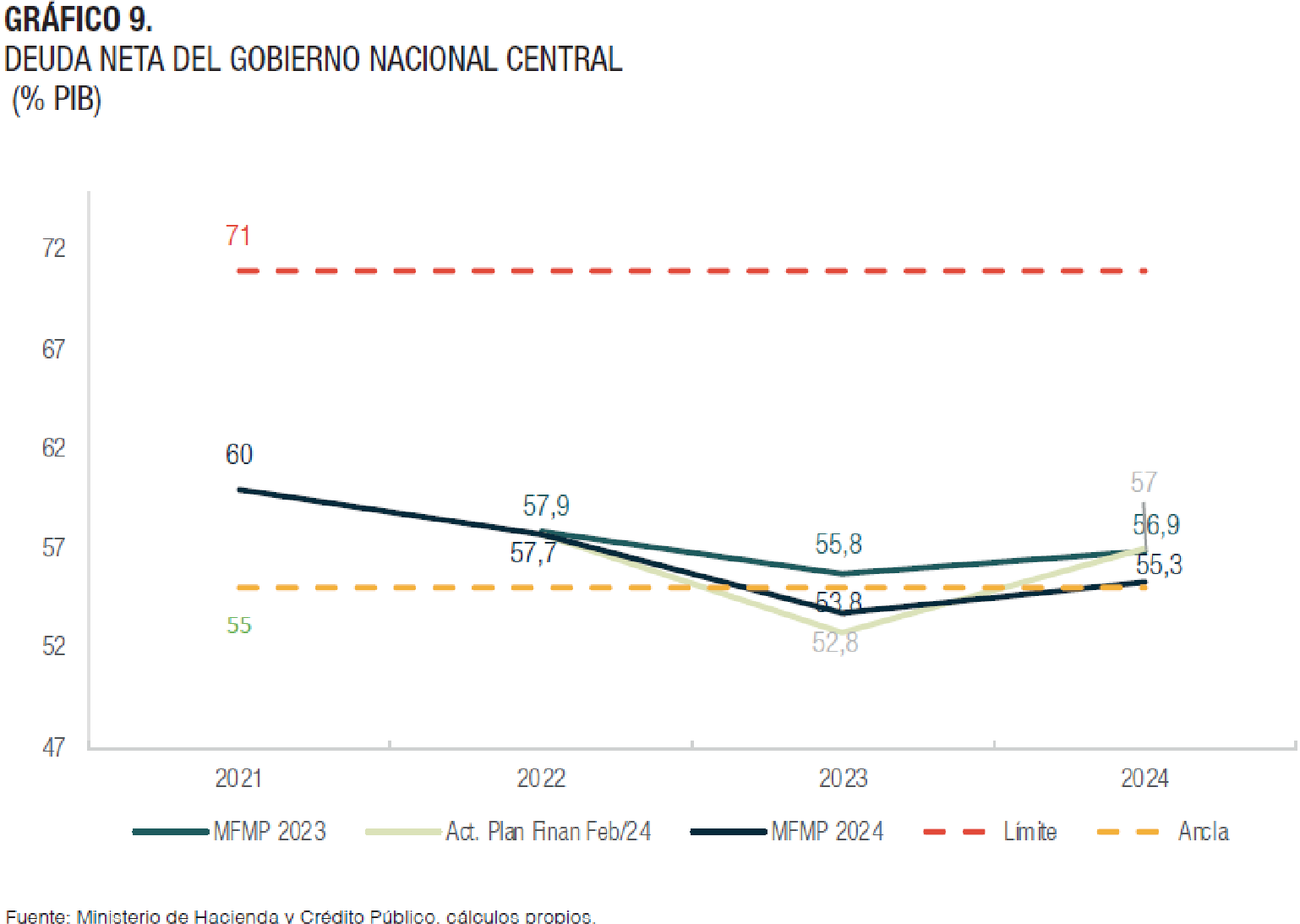

No obstante, según el Gobierno, estos cambios no se traducirán en un aumento de la deuda pública en relación con la economía. Gracias a ajustes en los supuestos macroeconómicos y en la gestión de la deuda, la estimación de la deuda neta del GNC, que en la actualización del plan financiero se proyectaba en un 57 % del PIB, ha sido revisada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de junio de 2024, situándola en un 55,3 % del PIB para ese año. (Gráfico 9).

Finalmente, el mayor déficit fiscal es consistente con la estrategia de reactivación y con el cumplimiento de la Regla Fiscal, en la medida en que ésta última permite su ampliación en coyunturas de mayor desaceleración de la economía, así como con los menores ingresos petroleros.

—–

Ante la menor dinámica del sector privado, el gasto público asumió la responsabilidad de reactivar la actividad económica con una política fiscal expansiva, aunque con algunas demoras en la ejecución de la inversión pública y caídas en el recaudo tributario.

—–

Conclusiones

La economía colombiana avanza en una sen-da de recuperación, hacia los niveles prepandemia, aunque aún por debajo del PIB potencial. Las elevadas tasas de política monetaria implementadas por el Banco de la República para hacer frente al rebrote inflacionario generado en la postpandemia contrajeron la demanda agregada; y la desaceleración económica mundial junto con los conflictos geopolíticos frenaron la demanda externa.

El consumo, pero principalmente la inversión, se redujeron sustancialmente durante 2023 y en lo corrido de 2024 comienzan a evidenciar signos de recuperación. Como era de esperarse, ante la menor dinámica del sector privado, el gasto público asumió la responsabilidad de reactivar la actividad económica con una política fiscal expansiva, aunque con algunas demoras en la ejecución de la inversión pública y caídas en el recaudo tributario. Este hecho generó obviamente un incremento temporal del déficit fiscal generando algún nerviosismo en el mercado que se empezó a traducir en una depreciación de peso durante las semanas más recientes de 20243.

El freno a la demanda interna contribuyó a la desaceleración de la inflación ayudado por una mayor producción de alimentos a pesar de las fuertes perturbaciones climáticas y un menor tipo de cambio.

Desde el punto de vista sectorial, el sector agropecuario ha sido fundamental para mejo-rar las proyecciones de crecimiento económico. La minería se empieza a rezagar en medio del proceso de transición energética, la construcción no despega con fuerza, la industria manufacturera aún mantiene signos de debilidad y el comercio avanza con mayor dinámica. Como efecto de la desaceleración de la economía mundial y los conflictos geopolíticos, el comercio mundial se desaceleró después de la pandemia y eso afectó el comportamiento de las exportaciones colombianas. Adicionalmente, la menor tasa de cambio no favoreció las ventas externas. Se ha observado una mayor participación de las exportaciones no tradicionales fren-te a las tradicionales. Las importaciones se han venido incrementando a lo largo de los meses recientes coherente con la recuperación del PIB.

A pesar de la desaceleración económica, el empleo ha mostrado signos de resiliencia, aun-que la informalidad continúa en niveles eleva-dos como ha sido estructuralmente característico de la economía colombiana. EC

Referencias Bibliográficas

- Aguilar, L–FMI. Monitor Fiscal del FMI, octubre 2024; Poner freno a la deuda pública. Washington.

- Maloney, William, Jorge Zambrano, Guillermo Vuletin, Guillermo Beylis, and Pablo Garriga. Impuestos a la riquezanpara la equidad y el crecimiento. Informe Económico América Latina y el Caribe (octubre, 2024). Washington. Banco Mundial.

- World Bank. 2024. Poverty, Prosperity, and Planet Report 2024: Pathways Out of the Polycrisis. Washington.